[講座タイプ] 常設講座

247件 講座中 151~160件目を表示

-

入会金必要常時入会可体験

ピラティス・オンライン ~骨盤の弾力を取り戻す~

入会金必要常時入会可体験

入会金必要常時入会可体験大阪の教室に通うことでしか学べなかった講座が、Zoomを利用して、世界中の皆様にお届けすることができるようになりました。 パソコン、スマートフォン、タブレットのどれでも受講可能 オンライン受講は、申込受付、お支払いからID送信まですべてEメールでの手続きとなります。 ご了承のうえ、お申し込みください。 講師がリアルタイムでカメラ越しに、動きや体調の確認をしながら指導します。 英国、アランハードマンのスタイルを取り入れた本格派ピラティス。日本でも少数の先生のうちの1人です。体の中心を意識し、呼吸と共にひとつひとつの動きに集中し、小さく弱い筋肉を強化。同時に大きな筋肉も丈夫で柔軟にすることで、しなやかでバランスのとれた体をつくります。 動きやすい服装(トレーニングウェアなど)で行ってください。 バスタオル1枚・フェイスタオル1枚※ボールを使ったエクササイズの際に代わりにタオルを使用します。 「フランクリンボール」をお持ちの方は、2個ご用意ください。 【参加にあたってのご注意】 ※本イベントではWEB会議システム「Zoom」を使用します。 事前に「Zoom」をインストールしたパソコン、タブレット、スマートフォンをご用意のうえ、ご参加をお願いいたします。 ※インストールや使用は無料ですが、インターネット回線の通信料は必要です。 ※回線・機器の状況によっては音声・映像等の不具合が発生する可能性がございます。その他、PCトラブル等で視聴できなかった場合のサポートや返金等にはご対応いたしかねますことを予めご了承ください。 ※イベントの録画、録音、スクリーンショットの撮影および複製は固くお断りいたします。 ※Zoom ID及び視聴URLを記載した開催案内メールは、当日開始30分前までに配信されます。 ※開催時間10分前から、Zoomに入室できます。 ※カメラオン、ミュートでご参加ください。当日は講師がカメラ越しに、動きや体調の確認をしながら指導します。

英国アランハードマンピラティスST認定トレーナー・ピラティス講師 櫻井 惠美

英国アランハードマンピラティスST認定トレーナー・ピラティス講師 櫻井 惠美

-

New入会金必要常時入会可

使える話せる台湾華語 (台湾式中国語)

New入会金必要常時入会可

New入会金必要常時入会可〇入門クラス 2025年 秋 新規開講! 初めて学習する方が対象。難しい文法を気にせず、旅行で使えることを目標にします。さまざまな場面を想定し、簡単な会話を学びます。中国語の発音が難しいというイメージがありますが、ゆっくり学習すれば大丈夫です。 台湾の文化や現代カルチャ―も紹介。ネイティブの講師から学び、ガイドブックには載っていない魅力に親しみましょう。 1)10/4:発音編(1):注音符号 2)10/18:発音編(2)と挨拶 3)11/1:自己紹介 4)11/15:数字の応用 5)12/6:空港・ホテルに到着 6)12/20:交通と観光 ---------------―――――――――――― 7)1/10:買い物(1):店 …第2土曜日 8)1/17:買い物(2):品物 9)1/31:食事(1):レストラン …第5土曜日(1/3の代講) 10)2/7:食事(2):料理 11)2/21:通信 12)3/7:トラブル 〇初級クラス 台湾の文化や現代カルチャ―など、さまざまな題材で台湾華語を学びます。ボポモフォが読める、半年程度の学習経験者が対象。会話練習をメインに進めます。ネイティブの講師から台湾華語を学んで、ガイドブックには載っていない台湾に親しみましょう。 2025年4月~2026年3月 4/5 : リサイクル 4/19 : 左利き 5/17 : 占い 5/31 : しつけ …第5土曜日 6/7 : 献血 6/21 : 短文(1) 7/5 : 紙ストロー 7/19 : 整形 7/26 : デートのお邪魔虫 …第4土曜日 8/2 : さぼる 9/20 : ステマ 9/27 : 短文(2) …第4土曜日 10/4 : リコール 10/18 : 夫婦別姓 11/1 : 「前任」 11/15 : ネタバレ 12/6 : 誕生日を祝う 12/20 : 短文(1) --------------------------------------- 1/10 : 体内時計…第2土曜日 1/17 : リハビリ 1/31 : 優先座席 …第5土曜日(1/3の代講) 2/ 7 : 13日の金曜日 2/21 : 参拝 3/ 7 : 短文(2)

龍谷大学非常勤講師 劉 梅玲

龍谷大学非常勤講師 劉 梅玲

-

入会金必要常時入会可

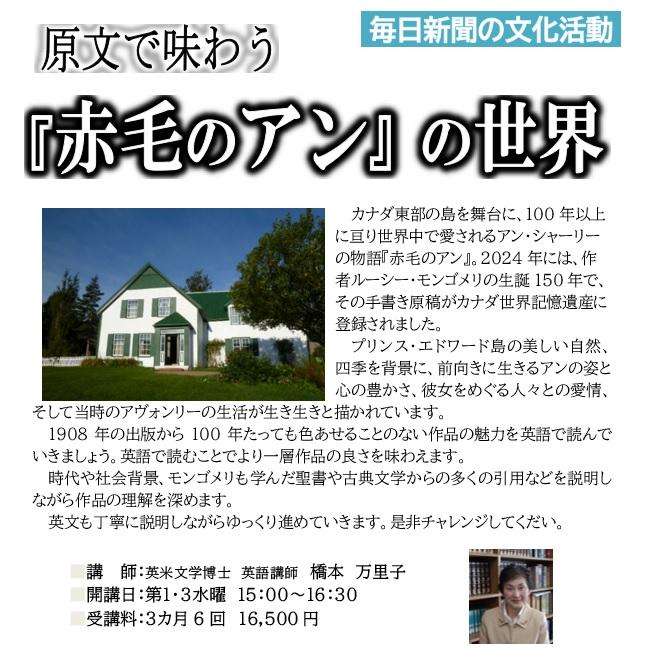

原文で味わう「赤毛のアン」の世界

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可カナダ東部の島を舞台に、100年以上に亘り世界中で愛されるアン・シャーリーの物語『赤毛のアン』。2024年には、作者ルーシー・モンゴメリの生誕150年で、その手書き原稿がカナダ世界記憶遺産に登録されました。 プリンス・エドワード島の美しい自然、四季を背景に、前向きに生きるアンの姿と心の豊かさ、彼女をめぐる人々との愛情、そして当時のアヴォンリーの生活が生き生きと描かれています。 1908年の出版から100年たっても色あせることのない作品の魅力を英語で読んでいきましょう。英語で読むことでより一層作品の良さを味わえます。 時代や社会背景、モンゴメリも学んだ聖書や古典文学からの多くの引用などを説明しながら作品の理解を深めます。 英文も丁寧に説明しながらゆっくり進めていきます。是非チャレンジしてくだい。 「赤毛のアンの世界」をご受講されるみなさまへ 常設講座では、指定の原書が必要です。ご自身で購入ください。お持ちでない場合は、初回の講座で、講師にご相談ください。初回は原書のコピーをお渡しします。原書が届くまではコピーをお渡しします。 恐れ入りますが、当センターでの販売は行っておりません。 Anne of Green Gables 出版社 : Yearling; Reprint版 発売日 : 1984/10/1 言語 : 英語 ペーパーバック : 320ページ ISBN-10 : 0553153277 ISBN-13 : 978-0553153279

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子

-

おすすめ入会金必要常時入会可

もっと知りたい台湾

おすすめ入会金必要常時入会可

おすすめ入会金必要常時入会可台湾は近い国ですが、その歴史や文化は日本人にはあまりよく知られていません。台湾には、歴史のいかなる時代においても、様々な類型の文化が同時に存在しています。多元文化は台湾の一大特徴です。台湾初心者でも分かるように、歴史や文化の基礎知識を紹介します。また、現代社会の動きに関するコラムも設けます。 2025年9月・2026年3月は休講です。 4/5 先史時代~オランダ・スペイン支配による国際競争時期 5/31(第5土曜) 漢人社会の始まり:鄭氏政権の時代 6/7 移住民社会の形成:清朝統治期 7/5 日本植民地統治下の台湾 8/2 戦後、国民国家の形成へ 10/4 「閩南人」―台湾社会の多数派 11/1 「客家人」―アイデンティティが強い少数派漢人 12/6 「原住民」―オーストロネシア語族系の先住諸民族 1/31 「外省人」―戦後、中国大陸から来た人々 2/7 「新住民」―中国や東南アジアから来た人々 受講料は5カ月単位、いつからでも入会できます。 ※講座は日本語で行います。

龍谷大学非常勤講師 劉 梅玲

龍谷大学非常勤講師 劉 梅玲

-

New入会金必要途中入会不可

洋楽と映画で学ぶ英語

New入会金必要途中入会不可

New入会金必要途中入会不可洋楽(映画の主題歌・挿入歌)の歌詞や映画のせりふより文法・単語・構文を学び、会話に生かします。 また曲を聴いて、リスニングのコツをつかみましょう。初心者向けで、楽しく英語に親しむことが目標です。 ※洋楽の歌唱、映画の鑑賞は行いません。 【2025年10月~2026年3月の日程】 10/1、11/5、12/3、1/7、2/4、3/4

英語講師 山﨑 絵馬

英語講師 山﨑 絵馬

-

入会金必要途中入会不可

60歳からの英語リスニングと発音

入会金必要途中入会不可

入会金必要途中入会不可海外旅行でショッピングの際に「小さいサイズはありますか」と英語で店員さんに質問したのに、その返事が理解できなかったといった経験はありませんか。簡単な英単語が聞き取れていないのかもしれません。 ネイティブスピーカーの英語を「聞き取りにくい」と感じる方は、発音の練習をするとリスニングのポイントがつかめます。発音とリスニングの練習は、セットで行うと相乗効果が得られます。 アルファベットが読めれば大丈夫。英会話がもっと楽しくなるように、ゆっくりコツをつかんでいきましょう。 【日 程】 10月22日、11月26日、12月24日、 1月28日、2月25日、3月25日

英語講師 山﨑 絵馬

英語講師 山﨑 絵馬

-

入会金必要見学不可

ミニチュアフード【趣味クラス】 ~認定講座修了の方対象~

入会金必要見学不可

入会金必要見学不可日本ミニチュアフード協会の認定講座修了の方対象です。 ※基礎応用クラスを受講した教室名と受講者名(フルネーム)を協会に照会の上、ご案内を送付します。 講座内容 認定レッスンで学んだ基礎を活かしながら自分のアイデアを生かしたミニチュアフード作りを楽しみましょう。 講 師 日本ミニチュアフード協会認定講師 くじら亭さん 第10回 日本ミニチュアフード協会会員インタビュー【くじら亭さん】 | 日本ミニチュアフード協会 (miniaturefood.jp) くじら亭 (Kujira-Tei)(@kujiratei_nobeoka) • Instagram写真と動画 開講日 各クラス 10:00~11:45 2025年年度後期 第2土曜「ざる蕎麦」【10/11,11/8,12/13,1/10,2/14,3/14】 第3土曜「クッキー缶」【10/18,11/15,12/20,1/17,2/21,3/21】

監修 / 日本ミニチュアフード協会代表 野津 礼奈

監修 / 日本ミニチュアフード協会代表 野津 礼奈

-

New入会金必要常時入会可体験

ヘルマンハープ

New入会金必要常時入会可体験

New入会金必要常時入会可体験ヘルマンハープ体験会 2025年9月18日(木)15:00~15:45 受講料:3,330円(ハープレンタル料込み) 【監修】日本へルマンハープ振興会会長、梶原千沙都(=写真) ドイツから来たヘルマンハープは、チェンバロのような繊細な音色と、空に鳴り渡る鐘のような豊かな響きのハープです。 五線譜が読めなくてもすぐに歌が奏でられます。愛唱歌から映画音楽まで私たちとともに楽しみます。 すべての人に捧げる本物の音色で、心に音楽のある美しい日々を過ごしましょう。

日本ヘルマンハープ振興会本部講師 後藤 智子

日本ヘルマンハープ振興会本部講師 後藤 智子

-

入会金必要常時入会可

ブルースハーモニカ入門

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可多くのミュージシャンが使い、「ブルースハープ」「10穴ハーモニカ」などの愛称でも親しまれている、10センチほどのかわいい人気者。その「ブルースハーモニカ」で、フォークやポップス、映画音楽など幅広いジャンルを奏でてみませんか。小さくてポケットに入るので、お祝いの席などに手軽に持ち運びができるのも魅力です。どなたでも簡単に演奏できますが、実はなかなか奥が深く、世界中に専門の奏者がいます。 講座では、楽器の構造や持ち方、ドレミの吹き方から、市販の教則本だけではわかりにくいちょっと高度な奏法のコツまで、個人指導もまじえながら丁寧に指導します。基本的に楽譜(五線譜)を使用しないので、音楽がはじめての方でもすぐに楽しめます。上達すると、ご希望の曲を指導します。 持参品:ブルースハーモニカ(C調) ※C調以外の調子でもお手持ちのものがあればお持ちください。 ≪講師推奨品≫TOMBO (トンボ) / MAJOR BOY(No.1710) 10ホールズハーモニカ

ブルースハーモニカ奏者 花村 容寛

ブルースハーモニカ奏者 花村 容寛

-

New入会金必要常時入会可

ソープカービング

New入会金必要常時入会可

New入会金必要常時入会可ナイフ1本とせっけん1個で作れる、美しいソープカービングを楽しみませんか。 元はタイの伝統工芸で、短時間で繊細な模様を彫るフルーツカービングの技法です。 さまざまな切り方の組み合わせで、複雑なデザインが無限に広がります。 せっけんの粘りも彫りやすさに関係しますので、乾燥しないように毎回仕上げます。 仕上がるように、簡単なものから順に作り、難易度を上げて行きます。 【持参品】カービングナイフ(レンタル代100円。購入の場合1,550円)、タオル(布巾)、木工用ボンド、定規(ミニサイズ)、お持ち帰り用容器 ※テキスト120円、せっけん230円~等

モスカービングクラブ専任講師 松山 晴美

モスカービングクラブ専任講師 松山 晴美