一日講座 信州・蓼科の森から届く針葉樹で 冬を彩る 季節の手仕事 クリスマスリース

信州・蓼科の森から届く針葉樹で冬を彩る

季節の手しごとvol.1

少人数でゆったり学ぶ、季節の手しごと。

針葉樹の清々しいアロマに包まれながらクリスマスリースを仕上げます。はじめての方も大歓迎! 丁寧に制作をお伝えします。

長野県・蓼科高原から届く国産モミやヒバ数種類の針葉樹を厳選して使用します。切りたての清々しい香りと、枝葉の美しい表情をいかしながら、長く楽しめる仕立てを学びます。

--------------------------------

こんな方に

季節のしつらいを手づくりで楽しみたい

針葉樹の香りや実ものなど、素材の表情を学びたい

クラシックな技法でクリスマスリースを作ってみたい

当日のながれ

素材選びと下準備(針葉樹・実もの・水引・リボンなど)

下地づくり(バランスの取り方/ワイヤー・テーピングの基本)

仕上げ(リボンワーク・飾りの配置)

ラッピングお持ち帰り準備

持ち物・注意事項

はさみ(細い枝が切れるタイプ推奨)、お持ち帰り用袋

花材は生花中心です。仕入れの都合で一部内容が変わる場合があります。

キャンセルは毎日文化センター規定に準じます(生花手配のため、期日以降は材料費が発生する場合があります)。

制作物:クリスマスリース(直径30~40㎝)

開催時間:11月21日(金) 13:00~15:00

受講料:¥3,520(税込)

材料費:¥7,700(税込)

申込締切:11/14(金)

留意点

① 持ち物はハサミ(細い枝が切れるもの推奨)、お持ち帰り用袋をご用意ください。

② 材料費は当日、講師にお支払いください。(材料費のみクレジットカード、QRコード決済可)

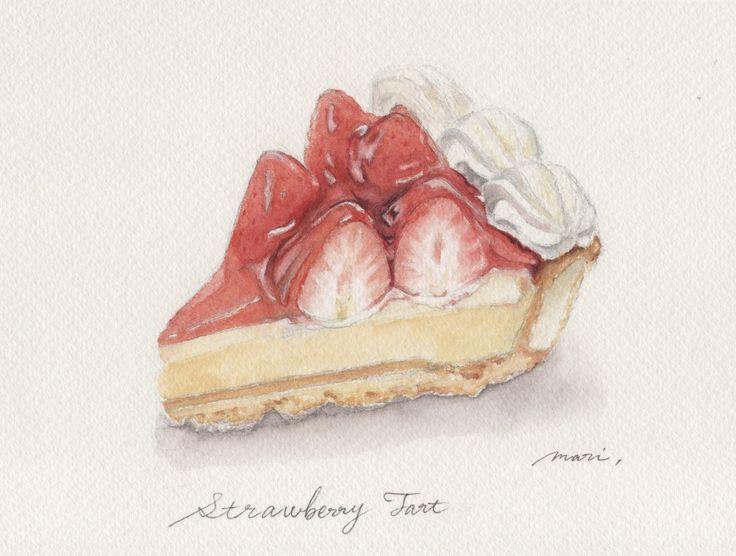

③ 写真はイメージで、仕入れの都合により花材が変更になる場合があります。

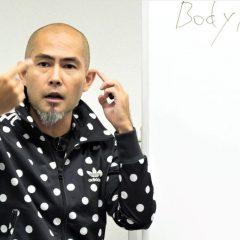

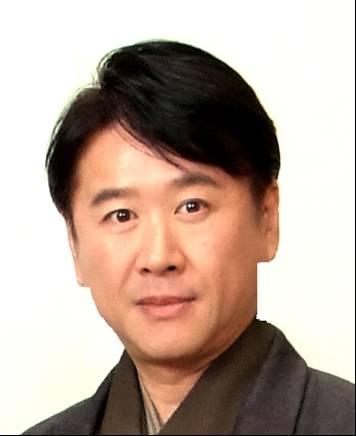

講師

薺と蒼(nazunatoao)/フローリスト 岡戸 美穂

百貨店や商業施設での装飾・ワークショップ多数。

やさしい解説で、初めてでも“できた!”を持ち帰れるレッスンが好評です。