308件 講座中 211~220件目を表示

-

入会金必要常時入会可

ブルースハーモニカ入門

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可多くのミュージシャンが使い、「ブルースハープ」「10穴ハーモニカ」などの愛称でも親しまれている、10センチほどのかわいい人気者。その「ブルースハーモニカ」で、フォークやポップス、映画音楽など幅広いジャンルを奏でてみませんか。小さくてポケットに入るので、お祝いの席などに手軽に持ち運びができるのも魅力です。どなたでも簡単に演奏できますが、実はなかなか奥が深く、世界中に専門の奏者がいます。 講座では、楽器の構造や持ち方、ドレミの吹き方から、市販の教則本だけではわかりにくいちょっと高度な奏法のコツまで、個人指導もまじえながら丁寧に指導します。基本的に楽譜(五線譜)を使用しないので、音楽がはじめての方でもすぐに楽しめます。上達すると、ご希望の曲を指導します。 持参品:ブルースハーモニカ(C調) ※C調以外の調子でもお手持ちのものがあればお持ちください。 ≪講師推奨品≫TOMBO (トンボ) / MAJOR BOY(No.1710) 10ホールズハーモニカ

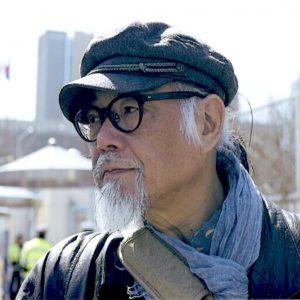

ブルースハーモニカ奏者 花村 容寛

ブルースハーモニカ奏者 花村 容寛

-

New入会金必要途中入会不可

脳トレピアノ®認定講師養成講座 目からウロコの指導術!

New入会金必要途中入会不可

New入会金必要途中入会不可脳トレピアノⓇの指導ができるプライマリ初級認定准講師養成講座です。音楽を楽しみながら、脳のトレーニングができる、介護プログラム付のレッスン法を学びます。 脳がいきいき若返り、日常生活にも活かせる楽しいピアノコーチングメソッドを考案。特許庁より知的財産として「脳トレピアノⓇ」の商標登録を取得しています。 認定後、自宅や施設で生かせるスキルが身に付きます。認定後、キッズコースもあります。 カリキュラムは4回。4回すべて受講した方でご希望の方には、認定証(税込み11.000円)を発行します。 【無料説明会】 8月5日(火)10:30~11:30 要予約 認定講座の無料説明会です。興味のある方はぜひお越しください。

脳トレピアノⓇアドバンス指導講師、西日本統括部長 新田 佳代子

脳トレピアノⓇアドバンス指導講師、西日本統括部長 新田 佳代子

-

New入会金必要常時入会可

ソープカービング

New入会金必要常時入会可

New入会金必要常時入会可ナイフ1本とせっけん1個で作れる、美しいソープカービングを楽しみませんか。 元はタイの伝統工芸で、短時間で繊細な模様を彫るフルーツカービングの技法です。 さまざまな切り方の組み合わせで、複雑なデザインが無限に広がります。 せっけんの粘りも彫りやすさに関係しますので、乾燥しないように毎回仕上げます。 仕上がるように、簡単なものから順に作り、難易度を上げて行きます。 【持参品】カービングナイフ(レンタル代100円。購入の場合1,550円)、タオル(布巾)、木工用ボンド、定規(ミニサイズ)、お持ち帰り用容器 ※テキスト120円、せっけん230円~等

モスカービングクラブ専任講師 松山 晴美

モスカービングクラブ専任講師 松山 晴美

-

New入会金必要常時入会可

参勤交代の文明史

New入会金必要常時入会可

New入会金必要常時入会可江戸幕府によってはじめられた参勤交代は、全国の大名を統制した制度として知られていますが、近年の研究によってその副次的、波及的な効果が絶大であり、日本社会の近代化にとって多大な影響力を及ぼしていることが明らかになってきました。また参勤交代制度の形成過程も複雑です。 講座では、その諸側面について解説していきます。 ★2025年4月~9月のスケジュール★ 1.4月2日(水) 参勤交代の形成事情Ⅰ ― 家康・秀忠の対朝廷政策と西国問題 2.5月7日(水) 参勤交代の形成事情Ⅱ ― 西国豊臣系諸大名の改易 3.6月4日(水) 参勤交代制度の成立 4.7月2日(水) 参勤交代と大名財政 5.8月6日(水) 参勤交代と上方の経済的発展 6.9月3日(水) 徳川社会の近代化 ※2025年4月時点の予定と変えて、1年カリキュラムを半年にまとめます。後半は6月から9月の4カ月で最後まで語ります ※2025年10月~2026年3月は、「参勤交代の文明史」の10月から話す予定だった内容と被る部分もあり、別の視点から再編成して話します。2025年10月からは、「吉宗の享保改革と18世紀の日本」です

国際日本文化研究センター名誉教授 笠谷 和比古

国際日本文化研究センター名誉教授 笠谷 和比古

-

入会金必要常時入会可

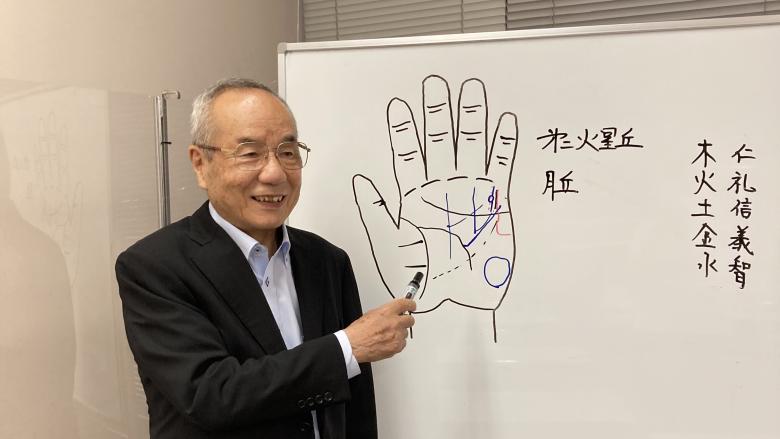

手相を学ぶ

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可2025年7月新規開講! 2024年4月に開講した手相講座が、2025年6月に修了します。7月より、はじめての方のクラスになります。 講座の進み具合は、集まった方々の進捗状況で変わります。終了月は決まっていません。お支払い単位は3カ月6回、継続受講するかは任意です。 手相は手の平に表れる線をみるだけではありません。 掌紋学・手の形・肌のきめ・手の厚さ等、さまざまな角度から、その人の本来の気質までも読み解きませんか。 私が皆さまにお伝えしたい手相学とは、優しく楽しく適格に、一風深く教えたいと思います。

日本運命学易占学院副学院長、日本五行易専門学院講師 吉岳 秀峰

日本運命学易占学院副学院長、日本五行易専門学院講師 吉岳 秀峰

-

入会金必要

五行易(断易)を学ぶ

入会金必要

入会金必要2025年7月入門クラス新規募集! 前回の入門募集は、2023年4月でした。 ある程度、内容が進むとご経験のある方しか、入会できなくなるため、はじめての方の入門クラスを募集する時期が、始め時です。 ご経験のある方は、レベル確認のため、ご見学をおすすめします。 【入門】 初めて五行易(ごぎょうえき)を学ぶ方に、五行とは何かから入って、五行易の基礎を学べます。 入門と本科、互いの進捗状況とご本人の習熟度により、本科への移行は講師了解が必要です。 【本科】 易八大構成の正統五行易は、はっきりと吉凶がわかる断易(だんえき)です。八面体のサイコロ2個を振ることで、おもしろい程明確に、吉凶のでる時期や未来が読めます。対処方法を考える手だてまで求めるため、身の回りの悩みや心配事の解決に役立てませんか。 【教材費】「近代五行易 基礎知識」約6500円、「納甲表」約3000円 八面体サイコロ 赤と黒の計2個 約3900円

日本運命学易占学院副学院長、日本五行易専門学院講師 吉岳 秀峰

日本運命学易占学院副学院長、日本五行易専門学院講師 吉岳 秀峰

-

Newおすすめ入会金不要

心の書画で暑中見舞い

Newおすすめ入会金不要

Newおすすめ入会金不要ペンや紙こよりを使って、暑中見舞いを描いてみませんか。 線を自由に工夫して、書き順も関係なく、絵のように文字を描いたり、紙で作った“こより”を使ってイラストを描いたり、簡単に楽しいハガキが仕上がります。

心の書画主宰 三川 光玉

心の書画主宰 三川 光玉

-

Newおすすめ入会金必要常時入会可

親鸞聖人の和讃を読む

Newおすすめ入会金必要常時入会可

Newおすすめ入会金必要常時入会可親鸞聖人の「和讃」を一首ずつ取り上げて、その短い言葉に込められた深い内容を紐解いていきます。 お経やその註釈書をもとにして、仏様や高僧方のお徳を讃え、法味豊かな七五調の歌にしたものを「和讃」といいます。 親鸞聖人は、生涯で五百四十首以上もの和讃を制作されました。中でも『浄土和讃』『高僧和讃』『正像末和讃』は三帖和讃と呼ばれ、浄土真宗の法義が余すところなくおさめられていると言われています。 この三帖和讃を通して、阿弥陀仏のおこころを味わってまいります。 第一回 和讃概説 第二回 高僧和讃 源信讃① 源信僧都の略歴 「源信和尚ののたまはく」「本師源信ねんごろに」 第三回 高僧和讃 源信讃② 源信僧都の教義(報化二土) 「霊山聴衆とおはしける」から「極悪深重の衆生は」まで 第四回 高僧和讃 源空讃① 源空聖人の略歴①(立教開宗) 「本師源信世にいでて」から「承久の太上法皇は」まで 第五回 高僧和讃 源空讃② 源空聖人の教義(信疑決判) 「諸仏方便ときいたり」「真の知識にあふことは」 第六回 高僧和讃 源空讃③・総結 源空聖人の略歴②(ご臨末) 「源空光明はなたしめ」から「本師源空命終時」まで 高僧和讃総結 「五濁悪世の衆生の」

浄土真宗本願寺派吉祥寺住職、行信教校講師、本願寺派宗学院研究員、本願寺派布教使 西村一樹

浄土真宗本願寺派吉祥寺住職、行信教校講師、本願寺派宗学院研究員、本願寺派布教使 西村一樹

-

おすすめ入会金必要常時入会可

椅子座禅とブッダの教え 椅子座禅の実地体験と禅の言葉を読む

おすすめ入会金必要常時入会可

おすすめ入会金必要常時入会可椅子坐禅(正身端坐)の実践と、禅の言葉を読むの2本柱です。 体育室で椅子座禅を実地体験し、一番古いお経(アッタカヴァッガ)を講師がバーリ語原典から現代日本語に訳した本『 ブッダの言葉』と、最初期の禅僧の最も重要な言葉を集めた本『禅の言葉』をじっくり 読み味わっていきます。 厳しくつらい座禅ではないので、どなたでも気軽にご受講いただけます。

天正寺住職 元臨床心理士 佐々木 奘堂

天正寺住職 元臨床心理士 佐々木 奘堂

-

Newおすすめ入会金必要常時入会可

昭和天皇の実録を読み解く ―宮内庁編纂資料から

Newおすすめ入会金必要常時入会可

Newおすすめ入会金必要常時入会可4月11日開講!〈昭和天皇の実録を読み解く〉前期6回、後期6回。後期は10月10日から。 昭和天皇は、摂政、天皇と70年近く、日本を代表する地位にあった。憲法上の位置は1947年を境に大きく変わったが、長期にわたって政治に関わり続けた稀有の人といえる。 生前は公式会見での発言の外は侍従らのエッセイしか史料と言えるものはなかったが、没後は侍従らの日記やメモ、書簡に加え、天皇自らが史料を残す意味の記録にも熱心だったことがわかってきた。 宮内庁は、スタッフを増員して『昭和天皇実録』編纂に努力し、24年5カ月の歳月をかけて全61冊、1万2千頁の実録を完成させる。それを全19巻にまとめた『昭和天皇実録』が東京書籍から2019年までに刊行された。この『実録』を中心に、側近等の史料を加え、考察していく。戦前(戦中含む)1年、戦後1年の2年間で完結予定。 ・講義予定 ・講義予定 <戦前の前期> 第1回 誕生から幼少期―明治天皇の影響 第2回 皇太子―大正天皇の家族 第3回 英国王室と日本皇室 第4回 摂政から天皇へ 第5回 大元帥 第6回 山東出兵 <後期(10~3月)予定> 第1回 満州事変▽第2回 二・二六事件▽第3回 混迷の日本外交▽第4回 日中全面戦争▽第5回 太平洋戦争▽第6回 戦争終結へ

佛教大学歴史学部名誉教授 原田 敬一

佛教大学歴史学部名誉教授 原田 敬一