[講座タイプ] 常設講座

247件 講座中 231~240件目を表示

-

入会金必要常時入会可

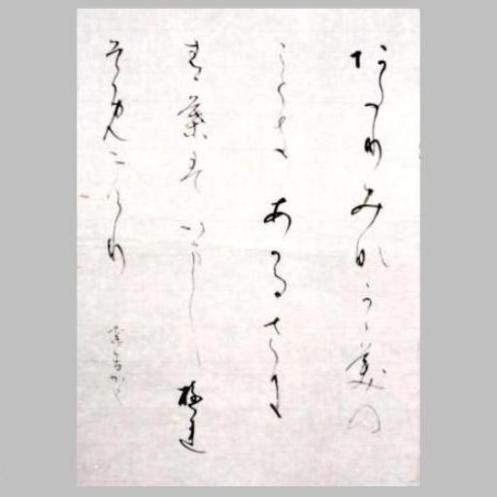

暮らしの中の楽しい書

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可芳しい墨の香の中で筆を執り、自分を表現する楽しい時間をご一緒しませんか。整然と並んだパソコンの字にはない温か味、面白味が今見直されています。楷書、行書、草書の古典を学びながら自分らしさを表現する創作の楽しさを体験しましょう。公募展への出品、競書誌もあります。

毎日書道展審査会員 / 毎日書道展審査会員 芝本棠香/芝本小香

毎日書道展審査会員 / 毎日書道展審査会員 芝本棠香/芝本小香

-

入会金必要常時入会可

葉山光波書道教室

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可継続は力なり。久々に書道を再開してみようと思われた方も新たな気持ちで始められる方も東洋の美「書芸」の魅力を体感してください。文字を書く楽しさと共に深遠な書の世界に触れてみませんか。

毎日書道展審査会員 葉山 光波

毎日書道展審査会員 葉山 光波

-

入会金必要常時入会可

こころ悠々… 書藝北辰の“書”

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可美しい文字はあなたの人柄を表します。古典臨書をベースに楷書、行書と暮らしの書を習得。人気の古文字“篆書”も丁寧に指導します。表情豊かな文字の魅力に触れるひとときを…。

毎日書道展審査会員 葉山 光波

毎日書道展審査会員 葉山 光波

-

入会金必要常時入会可

中野蘭芬書道教室

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可墨をすりながらの法帖や手本を目習いは、心安らぐ準備の時。会誌「辰風」で習う漢字、かな、近詩、条幅、ペン字の基本から一々を丁寧に指導します。書の奥義「気韻生動」にやがて触れられるかも。

毎日書道展審査会員 中野 蘭芬

毎日書道展審査会員 中野 蘭芬

-

入会金必要常時入会可

藤野北辰の書道教室

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可心の赴くままにゆったりと全神経を集中して筆を進めます。そんな日々の古典臨書と創作。北辰との語らいのひと時に見つける北辰ワードは魅力です。毎日書道展への出品も鍛錬します。

毎日書道会参事 藤野 北辰

毎日書道会参事 藤野 北辰

-

入会金必要常時入会可

暮らしに役立つ書と文字

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可まずは文字の美しさに触れ、書く喜びを感じてください。 半紙を基本としますが、ご希望に応じて実用書、小作品、条幅などもできます。 初心者から経験者まで、気軽に楽しく親しめる講座です。

新日本書法美術院展委嘱 若月 吟雪

新日本書法美術院展委嘱 若月 吟雪

-

入会金必要常時入会可

森本子星書道教室 -初歩、実用書から指導者育成まで-

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可楽しい心で書かないと楽しい字になりません お手本どおりに写すのが書道と考えてはいませんか。講師は、 「手本は渡しません。文字の基本造形をしっかり教えます。楷書には点画をつける、離すという基本法則があります。個々の字の法則をマスターすることでその人の個性を生かした造形、創作に発展します。ところが手本で習うと99パーセントの人は真似から抜けられず、創作できません」と、基本の大事さを説きます。 「書を見る楽しさも分かってほしい。何が書いてあるかではなく、書家が何を表現しているのかを感じ取ってほしい」とも語ります。 基礎的な漢字、かな、硬筆、近代詩文書および実用書まで幅広く楽しく学習します。自分の創作「作品」をつくり出す喜びも味わえるように指導します。また、公募展の出展作、個展の作品指導などを通じて、書の指導者も養成します。

毎日書道展審査会員 森本子星

毎日書道展審査会員 森本子星

-

入会金必要常時入会可

生き方が変わる心理学とカウンセリング

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可元気になる心理学 心理学は心の科学です。行動理論に基づいたテストやワークも取り入れ、自分を支配している考えぐせに気づきます。狭い視点で自分をみると、心のエネルギーが弱まり、現実対応能力が低下します。 自己肯定感を高め、自分の人生を大事に生きるために、より楽しい脚本をプロデュースしていきましょう。 講師:色彩心理カウンセラー 山口和子(写真) 臨床心理カウンセラー 島村美和子

色彩心理カウンセラー 山口 和子 ほか

色彩心理カウンセラー 山口 和子 ほか

-

入会金必要常時入会可

英語で読む『春にして君を離れ』

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可ミステリーの女王、アガサ・クリスティーがメアリ・ウェストマコットという名で書き上げた作品で、評価が高く近年注目を浴びてきた人気のAbsent in the Springを読んでいきます。 主人公はエルキュール・ポアロでもミス・マープルでもなく、ロンドン郊外に暮らす女性で夫を支え子供たちを立派に育て上げ理想の家庭を築いてきたと自負しています。娘の見舞いに訪れた異国の地の帰りに、偶然女学生時代の友人と出会い話をするうちに、ふと、自分の人生は自分が思っているような人生だったのかと疑問を持ち始めます。足止めされた砂漠で過去を振り返り、記憶をたどっていくうちに、理想と思っている人生は、ただ自分が見たいように見ていた人生ではなかったのか…真実から目をそらしていたのではないか…と思い始めていきます。 殺人も起こらず探偵も登場しませんが、さすがにクリスティーの作品だけあって、真実が徐々に浮かび上がっていく過程には、ミステリー感サスペンスにあふれています。クリスティーが本当に書きたかった一作ではないかと思います。 読みやすい小説です。原文を味わい、読み手それぞれの思いと照らし合わせながら楽しんで読みましょう。

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子

-

入会金必要常時入会可

川柳

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可川柳は年齢を重ねてこそ味わいが深まる文芸です。第二、第三の人生を川柳と共に楽しく歩みませんか。 ■句の提出 兼題で2句ずつ、計4句。席題で2句。教室で提出し、その場で講師が講評します。 翌月、プリントにまとめて配布します。 次回の兼題は講座の最後にお知らせします。ご欠席の際は講座翌日以降にお電話でお問い合わせください。

川柳作家 大西 泰世

川柳作家 大西 泰世