308件 講座中 261~270件目を表示

-

入会金必要常時入会可体験

歩くための体幹トレーニング

入会金必要常時入会可体験

入会金必要常時入会可体験姿勢良く歩くために、必要な体幹を整えませんか。 「姿勢よく」と言われても、体幹の筋肉が弱いと楽な方へ体が歪んでしまいます。 体幹を鍛えると、自然と姿勢が良くなり美しく歩けますよ。 無理のない柔軟をできる範囲で行い、普段使わない筋肉を丁寧に伸ばして少しずつ鍛えます。 日常生活でも簡単にできる運動のコツもお伝えします。 背骨や骨盤などの歪み改善は、腰痛などの身体の不調改善やアンチエイジングにも効果的です。 【服 装】動きやすい服装(ストレッチをするので、パンツ姿) 素足(すべらない靴下)足裏の感覚がわかる方が良い。※更衣室あり

ウォーキング指導者、元宝塚歌劇団 徳留 通恵(桃香 こみち)

ウォーキング指導者、元宝塚歌劇団 徳留 通恵(桃香 こみち)

-

入会金必要常時入会可

薮さんの宝塚歌劇講座

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可宝塚歌劇取材歴40年の講師が、名舞台の数々についてエピソードを交えて宝塚の公演を中心に解説します。 映画、演劇も含め各種評論についてなど、歴史的なことから、宝塚歌劇やOGたちの動向など公式サイトでは知ることのできない最新情報もお伝えします。 時にはスターや舞台関係者をゲストに迎えて公開インタビューも行い、その人気の秘密に迫っていきます。 教室ならではの率直な話題を楽しみませんか。 元スポーツニッポン新聞社文化社会部特別委員 ★講師のブログは「薮下哲司の宝塚歌劇支局プラス」です。

映画・演劇評論家 薮下 哲司

映画・演劇評論家 薮下 哲司

-

入会金必要常時入会可見学不可

プリザーブドフラワー ~フラワーアレンジからクラフト作品~

入会金必要常時入会可見学不可

入会金必要常時入会可見学不可「永遠に咲く花」として人気のプリザーブドフラワーに、独自の新しいテクニック(特許取得)を使って、いろいろな有名ブランドのフレグランスを付加し、香りのあるアレンジメント作品を作ります。 最新の香りやファッション情報、季節ごとのテーブルマナーまで総合的に学べます。 応用でアーティフィシャルフラワー使用のクラフトなど、プチセレブな作品を幅広く学べます。 【持参品】ハサミ(アレンジ用またはクラフト用) ★「プリザーブドフラワー技能講師検定試験対策」 「認知症予防のための香りのプリザーブドローズ」 講座も開講しています。

(一社)フラワー・エデユケーション・ジャパン認定講師、フラワーデザイナー 麻見 侑希

(一社)フラワー・エデユケーション・ジャパン認定講師、フラワーデザイナー 麻見 侑希

-

入会金必要常時入会可見学不可

プリザーブドフラワー技能講師検定試験対策講座

入会金必要常時入会可見学不可

入会金必要常時入会可見学不可プリザーブドフラワーの基本アレンジから上級テクニックまで、クオリティーの高い厳選された5作品の制作を通してアレンジの極意を学ぶことができます。ご入会月から5カ月間、5単位を個別指導いたします。わかりやすいアレンジレシピ付き。 ※試験は2月、6月、10月の年3回となります。試験対策講座をご受講の方に受験資格が与えられます。ネット検定のため、ご自宅での受験が可能です。試験は各自でお申し込みください。 ※認定料別途33,000円(試験料・修了証・指導用マニュアルセット込み) プリザーブドフラワー技能講師検定の詳細はこちら(フラワーエデュケーションジャパン公式サイト) 【持参品】筆記用具、アレンジ用ハサミ ★常設講座「プリザーブドフラワー」と同じ教室で実施いたします。 ★掲載写真はイメージです。 ★「プリザーブドフラワー」「認知症予防のための香りのプリザーブドローズ」講座もございます。

(一社)フラワー・エデユケーション・ジャパン認定講師、フラワーデザイナー 麻見 侑希

(一社)フラワー・エデユケーション・ジャパン認定講師、フラワーデザイナー 麻見 侑希

-

入会金必要常時入会可

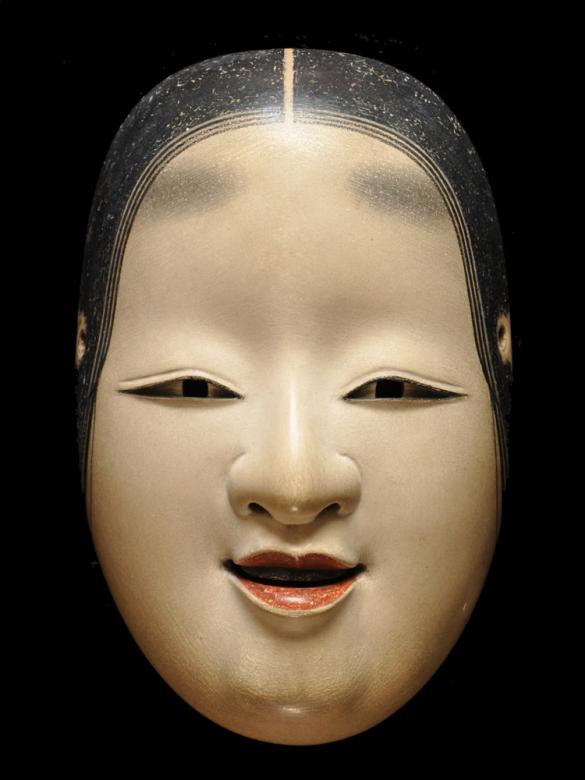

能面打ち

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可能面製作を通じて日本の伝統文化への理解を深めてください。 まず半年かけて木曽桧で「小面(こおもて)」を彫り彩色して仕上げます。 以降は「翁(おきな)」「中将(ちゅうじょう)」「小飛出(ことびで)」「大癋見(おおべしみ)」の順に打っていきます。

能面師・一佑会代表 寺井 一佑

能面師・一佑会代表 寺井 一佑

-

入会金必要常時入会可

文齋窯陶芸ラボ ~日常にクリエイティブを~ <提携講座>

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可文齋窯(ぶんさいがま)は150年余前に京都・五条坂に造られた京焼の登り窯です。歴史ある窯と、美しい庭に面した工房で陶芸を始めてみませんか。初めての方も一から指導します。道具類はお貸しいたします。自分の手で作る湯呑や小鉢やお皿、コーヒーカップやビアマグなどは、あなたの人生をより楽しく変えてくれます。 講座内容 最初の3カ月は、湯のみおよびコーヒーカップ・皿の制作を通じて基本をお教えします。以降はビアマグ、小皿、一輪生などを順に制作し、様々な作陶の技術を学んでいきます。 ※受講開始月(入会月)は1・4・7・10月です。 ●交通 ・京阪電鉄 清水五条駅下車、4号出入口より徒歩約10分。 ・JR京都駅前バスターミナル D2乗り場から市バス206系統(祇園・北大路バスターミナル)に乗車、五条坂バス停下車すぐ。 〒605-0846 京都市東山区五条橋東6-502 Google Mapはこちら→ 文齋窯 - Google マップ ●登り窯・主屋・土蔵は2018年に国の登録有形文化財(建造物)に指定されています。 小川文齋家住宅登り窯 小川文齋家住宅主屋 小川文齋家住宅土蔵 ●「京焼・清水焼」は京都を代表する陶磁器の一つであり、日本が誇る伝統的工芸品です。

陶芸作家・日展会友・京都工芸美術作家協会会員 六代 小川 文齋

陶芸作家・日展会友・京都工芸美術作家協会会員 六代 小川 文齋

-

入会金必要常時入会可

和紙ちぎり絵

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可和紙の繊細さを生かした庶民の絵画・ちぎり絵の制作を通して、作る喜びとともに同好の人々との交流の中に生きがいを発見してください。初歩からやさしく説明し、静物や花、風景などへの創作に進みます。 【持参品】おしぼり、鋏、のり入れ容器、筆記用具

全国和紙ちぎり絵サークル講師 斉木理愛子、島津江里美

全国和紙ちぎり絵サークル講師 斉木理愛子、島津江里美

-

入会金必要常時入会可

楽しい朗読

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可美しい声が必要ではありません。個性ある声を自分のものにして、伸び伸びと声を出すことが大事です。 まず呼吸法を主体にした体操で身体をほぐします。しっかりと声をだして発声練習の後、詩や昔話、文学作品等を読みながらアクセントや表現法を学びます。声を出して読む楽しさを体感してください。 年度末に教室内発表会を行っています。 【テキスト】田代晃二 著「美しい日本語の発音 アクセントと表現」創元社 2,530円 ※各自で購入か、講師が購入して代金と引き換えにお渡しします(要予約)。

朗読劇団あめんぼ座 南 数美

朗読劇団あめんぼ座 南 数美

-

入会金必要常時入会可

できる!ギター弾き語り

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可ギター初心者も歓迎!!! 懐かしいカントリー、フォーク、ポピュラーソングを、ギタ-で弾きながら英語で歌いませんか? 楽譜を使わず、コード弾きでわかりやすく指導します。

カントリーミュージシャン 稲葉 和裕

カントリーミュージシャン 稲葉 和裕

-

入会金必要常時入会可

ピアノ教室

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可初めてピアノを弾かれる方のための教室です。 ~エリーゼのために~いつかこの曲が弾けるように、個人指導を交えながらゆっくり指導します。 「もしもピアノを弾けたなら」というあこがれが実現できたら、どんなに楽しいでしょう。 いつからでも始められます。

松矢多恵子

松矢多恵子