[ジャンル] 歴史

49件 講座中 31~40件目を表示

-

入会金必要常時入会可

古文書に親しもう

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可ご見学がおすすめです。初めての方は午前の古文書入門をご検討下さい。 江戸時代に書き残された古文書の読解は、頭の活性化にふさわしいトレーニングです。 古文書読解に慣れてきた方を対象に江戸時代の人びとの日常を知ることができるものを中心に読みます。 古文書読解のコツのひとつは習うより慣れることのため、毎回、次回読むテキストを多めに配布します. ひと文字ひと文字読んでいく醍醐味は苦しさ半分、楽しみ半分のようなところがあり、慣れるとやみつきになるような面白さがあります。

歴史学者 藤田 恒春

歴史学者 藤田 恒春

-

入会金必要常時入会可

世紀ごとにみる全世界史 比較文明史

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可随時入会可能 世界史を再び、最初から学んでみたいと思いませんか。 講師プロフィール←こちらのページを見れば、講師と講座の魅力がよくわかります。 比較文明史「世紀ごとにみる全世界史」 世界史を再び、最初から学んでみたいと思いませんか。 同じ時代の別の地域の出来事を比較しながら、さまざまな視点で世界の歴史を見ていきます。 世界を駆け巡り、長年世界史教育に携わってきた講師が、自ら撮影したビデオ・スライドなどの映像資料を駆使して、世界史のさまざまな文明・時代を分かりやすく解説していきます。 ★ 2025年4月~9月カリキュラム予定 ★ 開講日 時代 内容 4月19日 前1世紀の歴史世界(2) インド・サータバーハナ朝、匈奴と漢 5月24日 後1世紀の歴史世界(1) ローマ帝政の成立とキリスト教 6月21日 1世紀の歴史世界(2) キリスト教の地中海世界への広がり 7月19日 1世紀の歴史世界(3) クシャーナ朝と仏像の誕生、古代朝鮮と日本 8月休講 9月20日 2世紀の歴史世界(1) 五賢帝時代のローマ ※2025年5月17日(土)休講→ 5月24日(土)に変更します ★ 2025年10月~2026年3月カリキュラム予定 ★ 開講日 時代 内容 10月18日 2世紀の歴史世界(2) インド・クシャーン朝 東南アジア・扶南 中国・後漢末期 11月15日 3世紀の歴史世界(1) 帝政ローマ・混迷の時代 ササン朝ペルシャ 12月20日 3世紀の歴史世界(2) 三国志の時代 朝鮮半島と日本 1月17日 4世紀の歴史世界(1) ローマ帝国の東西分裂 インド・グプタ朝とヒンドゥー世界 2月21日 4世紀の歴史世界(2) 中国・五胡十六国時代 東晋 北魏 古代朝鮮 3月21日 5世紀の歴史世界(1) ローマ帝国の衰退 西ローマ帝国の滅亡 過去の資料タイトル一覧 ★2023年4月~9月★ 4月15日 人類の誕生と先史時代の世界 ルーシー、ジャワ原人、ネアンデルタール人など 5月20日 ホモ・サピエンスの「出アフリカ記」 移動のプロセスで人類に生じた変容 6月17日 前30世紀~前21世紀の世界(1) 古代オリエント世界(メソポタミア、エジプトなど) 7月15日 前30世紀~前21世紀の世界(2) 古代アジア世界(インダス、古代中国) 9月16日 特別講義 インド ザンスカール 46年ぶりのザンスカール ★2023年10月~2024年3月★ 10月21日 前20~10世紀の世紀(1) 古代オリエント(古バビロニア王国、カデシュの戦いなど 11月18日 前20~10世紀の世界(2) 古代エジプト―新王国時代、ミケーネ文明 12月16日 前20~10世紀の世界(3) 地中海世界 1月20日 前20~10世紀の世界(4) 古代インダス文明、中国長江・黄河文明 2月17日 前10~8世紀の世界(1) オリエント世界の統一、エジプト第21王朝以後末期王朝 3月16日 前10~8世紀の世界(2) スキタイ人の登場、アーリア人の侵入、中国西周から東周へ ★2024年4月~2024年9月★ 4月20日 前8~6世紀の世界(I) オリエント世界の統一 アッシリアからアケメネス朝ペルシャへ、古代ギリシャ世界の成立 6月1日 前8~6世紀の世界(II) インド、仏教の誕生と中国、春秋時代 6月15日 前5世紀の世界(I) ペルシャ戦争とアテネの繁栄 7月20日 前5世紀の世界(II) ペロポネソス戦争と中国、戦国時代(前半) 9月21日 前4世紀の世界(I) アレキサンダーの東方遠征、共和政ローマの発展 ★ 2024年10月~2025年3月カリキュラム予定 ★ 開講日 時代 内容 10月19日 前4世紀の歴史世界 インド仏教の展開、統一帝国の出現、中国秦の発展 11月16日 前3世紀の歴史世界(1) ローマによるイタリア統一とポエニ戦争 12月21日 前3世紀の歴史世界(2) 西アジア世界の変遷、中国秦から漢へ 1月18日 前2世紀の歴史世界(1) ローマ、地中海世界への進出 2月15日 前2世紀の歴史世界(2) 中国、シルクロードへの展開 古代朝鮮世界 3月15日 前1世紀の歴史世界(1) ローマ帝政の成立とキリスト教 ★お支払い単位は半年ごとで、講座は継続します。カリキュラム予定は半年ごとに出します。 いつからでもご受講いただけます。 始めた月から半年分ずつお支払い頂くため、2025年9月開始の場合は、9月~2月分となります。

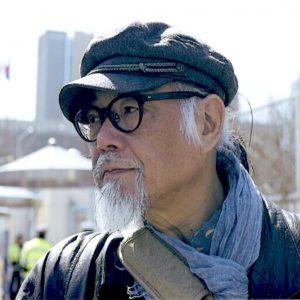

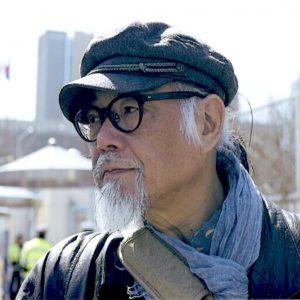

旅行家・世界史研究家 南里 章二

旅行家・世界史研究家 南里 章二

-

New入会金必要

蘇我・物部抗争の古代史

New入会金必要

New入会金必要2025年4月~9月開講 物部氏は5世紀後半から6世紀に「大連(オオムラジ)」、ヤマト王権の執政官として重きをなした大豪族であり、「大臣(オオオミ)」蘇我氏と仏教信仰の受容などをめぐり覇権を争ったことはよく知られています。物部氏はどうして仏教受容に反対したのでしょうか。 587年7月に大連物部守屋は、大臣蘇我馬子・聖徳太子らと最終決戦に臨みました。 いわゆる蘇我・物部戦争ですが、聖徳太子は四天王像を造り誓願して参戦し、物部守屋は「稲城(イナキ)」を構えて防戦したと伝えられます。「稲城」とは何でしょうか。 ここでは蘇我・物部抗争の未解明の謎をとき、古代史の真相に迫ります。 2025年4月~9月【カリキュラム予定】 4月4日 仏教公伝と蘇我氏・物部氏の動き 5月2日 物部氏と蘇我氏の「仏教崇廃抗争」 6月6日 「仏教崇廃抗争」の真相 7月4日 「稲城(イナキ)」は古代の戦乱に築かれる 8月1日 「稲城」の実像をとく 9月5日 物部守屋の稲城と聖徳太子の四天王

元龍谷大学文学部教授、博士〈文学〉 平林 章仁

元龍谷大学文学部教授、博士〈文学〉 平林 章仁

-

New入会金必要

地震と火山噴火に挑む測地測量

New入会金必要

New入会金必要2025年4月~9月開講 欧米列強に倣って精密な地図作成のために始められた日本の測地網ですが、地震と火山という欧米にない大敵のため、幾度も改測を余儀なくされました。 しかし、そのデータは地震や火山研究の貴重な情報となり、世界の研究者に使われています。 この講義では、明治の三角測量から最新の宇宙技術まで、測地測量と大地震・火山噴火の科学の発展の歴史について解説します。 2025年4月~9月カリキュラム予定 4月7日(月) 第1回 日本の測地測量の歴史:明治から昭和まで 6月2日(月) 第2回 測量でわかった大地震と火山噴火のメカニズム 6月30日(月)※ 第3回 宇宙技術の導入と測量の大変革 7月7日(月) 第4回 GPSの貢献 8月4日(月) 第5回 阪神・淡路大震災の科学 9月1日(月) 第6回 東日本大震災と日本列島の今 ※5月5日が休館日のため、6月30日(月)に変更しています。

京都大学名誉教授 橋本 学

京都大学名誉教授 橋本 学

-

Newおすすめ入会金必要

浮世絵でみる着物の文様 ~吉原の意匠を読み解く~

Newおすすめ入会金必要

Newおすすめ入会金必要西洋のドレスは、デザインが多種多様にあります。 比べて、着物の形は基本的には、ほぼ同じです。 その個性を打ち出すのは「柄」つまり「文様」です。 文様で季節や吉兆を表し、粋な言葉遊び(柄遊び)で人の心を表現するからこそ、今なお多くの人々を魅了するのではないでしょうか。 今回は、吉原の浮世絵をもとに、現役の銀かんざしの職人が、デザインを通して文様を読み解きます。 大吉原展図録より 京都の舞妓さんの後ろ姿 Atelier華e 銀製櫛作品 ↓講師から一言 毎月1回、90分、私と一緒にたのしく学びましょう! 毎回、復習クイズもします!正解者には、ちょっとしたプレゼントもあります!※ほんと…ちょっとしたプレゼントですけどね♫ 集中して受講していただいた方には、良いことあります♪ こんな方にオススメの講座です ↓↓↓ ◎大河ドラマや映画を観ていて、日本の伝統的な装いをもっと深く知りたくなった方 ◎寺社仏閣巡りが好きな方 ◎日本の伝統的なお祭りが好きな方 ◎京都好きな方 ◎舞妓さんが好きな方 こんなお仕事の方にオススメです ↓↓↓ ◎海外のお客様を接客するお仕事の方 ◎日本の観光ガイドの方 ◎インバウンド向け商品の開発をしたい方 ◎着物着付け講師の方 ◎着物の販売員の方 ◎和装小物のデザイナーの方 ※全6回のうちどこかで舞妓さんの装いのお話もさせていだきます! 日本で生まれて育っても…知らないことはたくさんあります。日本人としてのアイデンティティを取り戻そう! 日本で生まれて育ってなくても(主に外国人の方)…日本語を理解できる方には、是非、受けていただいたい講座となっています。(今の段階では、英語対応はできません) 日本の伝統的な場所に行くのが、きっと楽しくなりますよ♫ 岸本 華枝

Atelier華e 銀製銀製かんざし職人 岸本 華枝

Atelier華e 銀製銀製かんざし職人 岸本 華枝

-

入会金必要常時入会可

中国の歴史 ―西晋から南北朝へ―

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可中国の歴史は、たとえば故事成語や四字熟語として、私たちの日常生活にも浸透しているように、私たち日本人にとってもなじみ深いものです。 本講座では、それらの興味深いエピソードや最新の学術成果を交えつつ、中国史の流れを分かりやすく解説いたします。 今期は、三国を統一した西晋王朝から、南北朝時代までを語ります。 ★ 2025年4月~9月のカリキュラム ★ 4月 9日(水)※ 第1回「西晋」 ※4月2日(水)講師多忙のため、4月9日に日程変更 5月 7日(水) 第2回「東晋」 6月 4日(水) 第3回「五胡十六国」 7月 2日(水) 第4回「南朝」 9月 3日(水)※ 第5回「北朝(1)-北魏の華北統一-」 ※8月6日(水)は、日程変更のため繰り延べになりました 9月 10日(水) 第6回「北朝(2)-隋による全国統一-」

大手前大学教授 山口 正晃

大手前大学教授 山口 正晃

-

Newおすすめ入会金必要常時入会可見学不可

古代宮都を歩く 後期

Newおすすめ入会金必要常時入会可見学不可

Newおすすめ入会金必要常時入会可見学不可奈良を中心とする近畿各地に築かれた都市や宮殿があった宮都、いわゆる「首都」を訪ねます。 後期は藤原京、平城京、恭仁京を訪ねます。中国の都を手本にした本格的都城の時代です。聖武天皇が1300年前に即位した際の大嘗宮跡や関連の木簡という大発見があった一方、便所遺構の出土から古代の食や病気がわかったり、当時の遊びが復元できたりと、当時の人々の息遣いも伝わってくる研究成果が続いています。今期も新情報を紹介しながら、古代の実像に迫りたいと思います。※毎回2~2.5時間(徒歩約2~4キロ)バス移動あり ※写真は平城宮跡の復元第一次大極殿 小雨決行(台風などが予想される場合は文化センターでの座学に変更) 便宜上、前期(4~9月)と後期(10~3月)に分けますが、随時参加を受け付けます(ただし受講料は6カ月単位)。 【後期】 10月12日 総論・ガイダンス(毎日文化センター)13:00~14:30 11月 9日 藤原宮跡 日本初の本格都城の実像 (奈良県橿原市=奈良文化財研究所藤原宮跡資料室など) 694〜710年と短命な都ですが、中国・唐の条坊制を初めて取り入れた本格的都城です。女性の持統天皇が夫・天武天皇の後継として完成させた都で、平城京の原型となりました。古代のトイレ跡の存在が科学的に初めて証明された遺跡でもあります。 12月14日 平城京その1 古代宮殿復元の現場紀行 (奈良市=大極殿・平城宮跡資料館) 平城京は奈良時代の都。その核心である平城宮の第一次大極殿(710〜740)は2010年に復元されました。跡形もなかった場所に古代の建物を蘇らせるまで、どんな研究や苦心があったのかを探ります。また、聖武天皇らが即位した大嘗宮跡なども確かめます。 1月11日 平城京その2 聖武天皇即位の足跡 (奈良市=朱雀門・平城宮いざない館) 朱雀門近くでは最近、聖武天皇が即位した際の大嘗祭にまつわる木簡が見つかっています。しかも、送付元はなぜか岡山県が大半でした。天皇がその地位を世に宣言する儀式とはどんなものだったのかが具体的に見えてきそうです。令和の大嘗祭などとの比較も試みましょう。 2月8日 平城京その3 政争の貴族邸宅を知る (宮跡庭園・長屋王邸跡) 政治中枢だった平城宮のすぐそばには、高級官僚たちの邸宅がありました。その中には藤原氏との対立で追い落とされた長屋王の家も。奈良時代研究を飛躍的に発展させた発掘調査の物語や、古代の庭園の仕組みなどをご紹介します。移動が少ないため、少々短縮版の講座です。 3月8日 恭仁京跡 なぜ聖武帝は遷都したのか (京都府木津川市) 聖武天皇は740年に平城から、恭仁(京都府南部)に大極殿を移しました。しかし、遷都途中で紫香楽、難波へ都が移っていきます。首都移転事業の意味とはなんなのか。短命に終わった都の跡を歩きながら考えます。 休日はコミュニティバスが休止のため、駅と宮跡の往復4㎞は徒歩になります。 ※小雨決行(荒天などが予想される場合は文化センターでの座学に変更) 随時参加を受け付けます。2026年4月以降も講座は継続開催します。 ※何月からでも6カ月単位で受講できますが、定員になり次第、締め切ります。

全国紙元記者・編集委員、文化財ジャーナリスト 小滝 ちひろ

全国紙元記者・編集委員、文化財ジャーナリスト 小滝 ちひろ

-

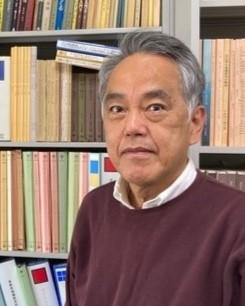

New入会金不要

始皇帝と兵馬俑 歴史小説家と学ぶ世界遺産

New入会金不要

New入会金不要1974年3月、地の底から湧いて出た夥しい量の武人や馬の俑(墓に埋められた人形)がありました。それは他国から「公戦に勇」と謳われた秦軍の中でも、特に精鋭中の精鋭の誉れ高い始皇帝の騎馬軍団でした。彼らは遠い昔に姿を消して、2176年ぶりに姿を現しました。なぜか、彼らだけが等身大で作られていたのです。 世界遺産の「兵馬俑(へいばよう)」を紹介しながら、『始皇帝』著者の塚本靑史がその謎に迫ります。

歴史小説家 塚本 靑史

歴史小説家 塚本 靑史

-

New入会金必要常時入会可

参勤交代の文明史

New入会金必要常時入会可

New入会金必要常時入会可江戸幕府によってはじめられた参勤交代は、全国の大名を統制した制度として知られていますが、近年の研究によってその副次的、波及的な効果が絶大であり、日本社会の近代化にとって多大な影響力を及ぼしていることが明らかになってきました。また参勤交代制度の形成過程も複雑です。 講座では、その諸側面について解説していきます。 ★2025年4月~9月のスケジュール★ 1.4月2日(水) 参勤交代の形成事情Ⅰ ― 家康・秀忠の対朝廷政策と西国問題 2.5月7日(水) 参勤交代の形成事情Ⅱ ― 西国豊臣系諸大名の改易 3.6月4日(水) 参勤交代制度の成立 4.7月2日(水) 参勤交代と大名財政 5.8月6日(水) 参勤交代と上方の経済的発展 6.9月3日(水) 徳川社会の近代化 ※2025年4月時点の予定と変えて、1年カリキュラムを半年にまとめます。後半は6月から9月の4カ月で最後まで語ります ※2025年10月~2026年3月は、「参勤交代の文明史」の10月から話す予定だった内容と被る部分もあり、別の視点から再編成して話します。2025年10月からは、「吉宗の享保改革と18世紀の日本」です

国際日本文化研究センター名誉教授 笠谷 和比古

国際日本文化研究センター名誉教授 笠谷 和比古

-

Newおすすめ入会金必要常時入会可

昭和天皇の実録を読み解く ―宮内庁編纂資料から

Newおすすめ入会金必要常時入会可

Newおすすめ入会金必要常時入会可4月11日開講!〈昭和天皇の実録を読み解く〉前期6回、後期6回。後期は10月10日から。 昭和天皇は、摂政、天皇と70年近く、日本を代表する地位にあった。憲法上の位置は1947年を境に大きく変わったが、長期にわたって政治に関わり続けた稀有の人といえる。 生前は公式会見での発言の外は侍従らのエッセイしか史料と言えるものはなかったが、没後は侍従らの日記やメモ、書簡に加え、天皇自らが史料を残す意味の記録にも熱心だったことがわかってきた。 宮内庁は、スタッフを増員して『昭和天皇実録』編纂に努力し、24年5カ月の歳月をかけて全61冊、1万2千頁の実録を完成させる。それを全19巻にまとめた『昭和天皇実録』が東京書籍から2019年までに刊行された。この『実録』を中心に、側近等の史料を加え、考察していく。戦前(戦中含む)1年、戦後1年の2年間で完結予定。 ・講義予定 ・講義予定 <戦前の前期> 第1回 誕生から幼少期―明治天皇の影響 第2回 皇太子―大正天皇の家族 第3回 英国王室と日本皇室 第4回 摂政から天皇へ 第5回 大元帥 第6回 山東出兵 <後期(10~3月)予定> 第1回 満州事変▽第2回 二・二六事件▽第3回 混迷の日本外交▽第4回 日中全面戦争▽第5回 太平洋戦争▽第6回 戦争終結へ

佛教大学歴史学部名誉教授 原田 敬一

佛教大学歴史学部名誉教授 原田 敬一