[ジャンル] 文学・文芸

46件 講座中 1~10件目を表示

-

入会金必要常時入会可

風姿花伝を読む 世阿弥の世界

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可「風姿花伝」記憶遺産推薦へ 世阿弥の能楽書、世界最古級の演劇論 世阿弥(ぜあみ)の能楽論には、室町時代を必死に生きた能役者の、芸に対する思いや工夫が一杯に詰まっています。 『風姿花伝』(ふうしかでん)を読みながら、芸道の思想や美の世界に触れてみませんか。 能にとどまらず、私たち一人一人に訴えかけてくる珠玉のようなことばが、そこにあります。 今期は、世阿弥自筆の本がのこる『花伝』「別紙口伝」を読みます。初めての方にもわかるようにお話しいたします。 『風姿花伝』(ふうしかでん)は、室町時代の世阿弥が著した能の芸道書。世阿弥の残した約20種の伝書の代表作の一つ。成立は15世紀の前半。 「年来稽古」「物学」「問答」「神儀」「奥義」の5篇からなる『風姿花伝』のほかに、『花伝』と題する「花修」「別紙口伝」の2篇がある。 「花」「物まね」「幽玄」「初心を忘るべからず」という世阿弥のことばも、この伝書の中で説かれている。

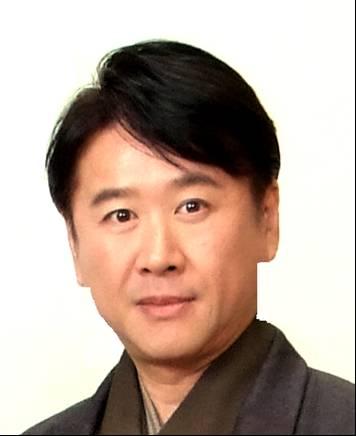

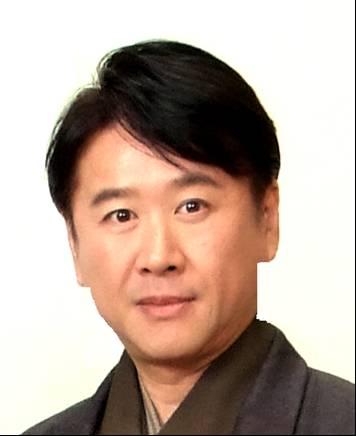

東アジア伝統文化研究所所長 重田 みち

東アジア伝統文化研究所所長 重田 みち

-

入会金必要常時入会可

翻訳で楽しむ『源氏物語』 ―「紅葉賀」~「花散里」―

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可世界各国で翻訳出版されている『源氏物語』を翻訳で楽しみませんか。 翻訳は、意訳や直訳、語感など、背景を考慮しつつ、元のニュアンスに近づけるための表現が検討されます。さまざまな翻訳を比較することで、原文の意味が鮮やかに浮かび上がります。 光源氏18歳から19歳の出来事を描く第7帖「紅葉賀」から第11帖「花散里」までを楽しみます。 中国語のタイトル毎に帖名を付けるのは難しく、オリジナルテキストはストーリー中心で、一つのテキストで2、3帖の内容をまとめることもあります。中国語のタイトルでは、「父皇他知道吗?」、「为爱出家的皇后」、「无言的葵姬」、「母女双双下伊势」、「自由奔放朧月夜」、「与世无争花散里」を読みます。 中国語や英語の学習経験の有無を問わず、『源氏物語』に興味を示すすべての方に適する講座を目指しております。 講座の進め方 最初の30分: 物語を解説します 次の30分 : 現代語、中国語、そして英語の翻訳を紹介し、その訳文と原文を読み比べます 最後の30分: 講師のオリジナル中国語テキストで締めくくります

翻訳者 蓬田 小蘭

翻訳者 蓬田 小蘭

-

Newおすすめ入会金必要常時入会可

源氏物語の扉をひらく

Newおすすめ入会金必要常時入会可

Newおすすめ入会金必要常時入会可大河ドラマの主人公となった紫式部。世界に誇るこの才女が描いたのが「源氏物語」です。忙しい現代人のためにこの大長編小説をわかりやすくおもしろくご紹介します。毎回絵や写真、系図などを交えて説明するので、楽しく学んでいただけます。ぜひこの機会にご受講を! 3月 9日 恋の叶わぬ光源氏 4月13日 新しいヒロイン 5月11日 意外な結末 6月 8日 栄華の絶頂 7月13日 崩壊のあしおと 8月10日 罪の報い ※7月より第二部に入ります ※進行状況によりカリキュラムが変更される場合があります キーワード:林和清

現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長 林 和清

現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長 林 和清

-

Newおすすめ入会金必要常時入会可

ミステリー日本史 歴史の謎に迫る!

Newおすすめ入会金必要常時入会可

Newおすすめ入会金必要常時入会可歴史には、時に不思議な出来事が起こります。嘘か本当か、語り継がれていまも真相のさだかではないミステリーを、時代を追って検証していきましょう。映画を観るように面白い解説で、歴史に詳しくない方も楽しめます。 4月27日 キツネ信仰のミステリー 狐つき、稲荷の使い、ダキニ天などキツネはなぜ霊獣になったのか? 5月25日 ヱビス信仰のミステリー えびす神社はなぜ商売繁盛の神なのか、そのルーツは古事記にあった! 6月22日 アイヌ神社のミステリー 縄文人たちは辺境に追いやられアイヌとしてどんな信仰を遺したのか? 7月27日 古代製鉄のミステリー 鉄を制したものが古代の勝利者になる!たたら製鉄に秘められた謎とは? 8月24日 未確認生物のミステリー ヒバゴン、ツチノコ、恐竜など、未確認生物UMAは実在するのか? 9月28日 レイラインのミステリー 古代遺跡を結ぶ線はあるのか?誰がどのようにレイラインを作ったのか? ※その時々の興味深いテーマを取り上げていく方針です。 予告なくカリキュラムが変更になることもありますのでご了承ください。

現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長 林 和清

現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長 林 和清

-

入会金必要常時入会可

くずし字で読む伊勢物語

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可「むかし 男 ありけり」の冒頭句で有名な平安時代の歌物語、『伊勢物語』の世界を楽しみませんか。 くずし字を見ながら物語を読めば、古くからの日本文化をより深く享受できることと思います。 くずし字が初めての方も、読む力は繰り返すことで高まりますので、気軽にご参加下さい。 多彩で魅力的な物語を読みながら、くずし字にも慣れ親しみましょう。 講座名でくずし字と呼んでいる“変体仮名(へんたいがな)”は、現在普通に使われている “ひらがな”とは異なる字体の“ひらがな”です。 もとになっている漢字やくずし方が異なっています。 ひとつの"かな"に、いくつも“変体仮名”があります。 答えは下方にあります

日本文学研究者 近藤 美奈子

日本文学研究者 近藤 美奈子

-

入会金必要常時入会可見学不可

万葉の花と歌に親しむ

入会金必要常時入会可見学不可

入会金必要常時入会可見学不可可憐な万葉の花に魅せられて、話が弾み、笑いがたえないひとときを過ごしています。大和路や京都などを訪ねて、野辺に咲く花を丁寧に解説。万葉集に登場する万葉人が愛でた花々を紹介し、人々がそれらに心を託した思いを、歌からも偲びます。自然に触れながら、人と花との一期一会を味わいましょう。 各回の詳しい交通機関についての案内は、事前にお知らせしますのでご安心ください。お友達にもお誘いいただき、一人でも多くのご参加をお待ちしております。 12月23日(火) 京都市・クリスマスを彩る「ポインセチア展」開催の京都府立植物園へ。今年101年目の日本最古、最大級の京都府立植物園へ。温かな室内で原種をはじめ約100品種700鉢もの華やかなポインセチアが勢ぞろい。赤色の定番に加え、ピンクや黄色、純白といった色鮮やかな品種も並び、色も形もバラエティ豊かなポインセチアの魅力を存分に楽しみましょう。名の由来や花のしくみ等々観察する良い機会です。何度訪れても見飽きる事のない植物との出会いと感動を味わえそうです。(★京都市営地下鉄北山駅) 1月27日(火) 神戸市・新年を祝い初詣を兼ねて生田(いくた)神社(じんじゃ)へ。 神(じん)功(ぐう)皇后(こうごう)元年(西暦201年)稚(わか)日(ひる)女尊(めのみこと)が現れ主祭神としてこの地に祀られました。御祭神の稚日女尊は神代の昔、機(はた)殿(ぞの)でご神服を織っておられ、国民の生活の豊になる様、更なる繁栄と健康、諸々の災いがなく家庭生活をお守り下さるご神徳があり広く信仰されています。神戸の名の由来はこの生田神社からともいわれます。また、文学史にも度々登場する「生田の森」「蘇りの社」は機会を見て、再度散策させて頂く予定です。(★JR三ノ宮駅) 2月24日(火) 京都市・焼き物の歴史縄文土器から伊万里焼京セラ ファインセラミック館へ。 京セラファインセラミック館・ショールームは、1998年10月に本社ビル2階に開館しました。京セラ創業以来のファインセラミック技術の発展過程を公開しています。ショールームでは、幅広い分野で活躍する京セラの最新製品を見ることができます。ご家庭で使用のセラミックの包丁や鋏~宇宙の部品、医療の器機なども展示。美術工芸品も。(★近鉄竹田駅) 3月24日(火) 宇治市・ツバキの花の寺、心和む浄安寺(いつもは非公開)へ。 山号は国穏山、本尊は快慶作と伝える阿弥陀如来立像で、洛南の「椿寺」として知られる寺院。平安後期の1053年(天喜元年)、仁海(にんがい 951-1046)によって創建された浄福寺(じょうふくじ)がそのはじまりです。茶室「聞名庵(もんみょうあん)」 立ちつくばいは江戸初期の茶人・松花堂昭乗の遺愛の松花堂型手水鉢です。現在はとりわけ椿の名所として知られ2月中旬~4月中旬にかけて江戸後期から伝わる固有種で門外不出とされる親指位の小さな白い花を咲かせる「浄安寺椿」をはじめ、ここでしか見られない稀少品なども含め250種を超える椿が次々と花を咲かせます。(★近鉄大久保駅) ・講座の時間は、原則13:00~15:00を予定していますが、諸事情により時間、日程、行き先に変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ・拝観料・交通費・食事代その他当日の費用が別途必要です。 ・各回、事前に詳しい電車案内をプリントでお知らせします。 ★印は集合予定地。

万葉の花研究家 片岡 寧豊

万葉の花研究家 片岡 寧豊

-

入会金必要常時入会可

英語で旅する京都

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可現役の英語ガイドが実際に外国の方をお連れして喜んでいただいているスポットや行事についての簡単な英語表現を教えます。実践編として座学でゆっくり学んだあと、実際に、京都へ繰り出します。 ※野外講座日は、伝統行事開催に合わせて日程を変更して行うことがあります。日程を確認の上、お申し込みください。 ※7月・8月は熱中症対策の為、毎日文化センターで座学です。 2026年4月~2026年3月 ※4/1 :知恩院友禅庵 隠れた桜の名所 4/22:智積院 等伯の名画を見る 5/13:座学 5/27:南禅院 南禅寺発祥の地 6/10:座学 6/24:並河靖之七宝記念館 小川治兵衛作庭 7/8 :座学 ※7/22:座学(15:30~17:00) ※7/29:座学 ※8/26:座学(15:30~17:00) 9/9 :座学 9/23:二条陣屋 ※印は日程又は時間が変更されています。

国連英検特A級、全国通訳案内士(英語) 上原 真知子

国連英検特A級、全国通訳案内士(英語) 上原 真知子

-

New入会金必要常時入会可

原文で味わう英米小説 『万国博覧会』 (World’s Fair,1985)

New入会金必要常時入会可

New入会金必要常時入会可【講師】英米文学博士 橋本 万里子 【開講日】2026年4月1日スタート 第1・3水曜 13時~14時30分 【受講料】3カ月6回 16,500円 映画化された作品『ラグタイム』『ビリー・バスゲイト』でも知られるアメリカの作家E. L.ドクトロウの自伝的といえる小説を原文で味わいます。 この作品は、大恐慌の名残りから第二次世界大戦へと世界が大きく変わっていく1930年代のニューヨーク、ブロンクスに暮らす少年の目を通して家族を語り、ニューヨークを生き生きと描きアメリカそして世界を垣間見ます。家族にも世界にも徐々に暗雲が立ちこめていく中、クライマックスは「明日の世界の建設と平和」をテーマにした1939年の「ニューヨーク万国博覧会」へと向かいます。 講読期間中何度か、小説中に描かれるニューヨークの町並みを講師撮影の写真でスライド鑑賞し、より深く作品の世界に入っていきましょう。 テキスト】 World’s Fair by E. L. Doctorow ・出版社 Random House, New York, 2007. ・ISBN-13 : 978-0-8129-7820-9 (現在3500円) 「万国博覧会」をご受講されるみなさまへ 本講座では、解説しながら英語原文を読み進めていきます。単なる訳読ではなく、豊富な資料から背景にある時代や社会、文化を学び、より深い内容理解を目指します。講座は、講義形式で行います。英語レベルは高校生程度としていますが、興味があれば特に問いません。 ・2026年4月から始まり、約2年程度で読了予定です。受講料は3カ月単位ですが、講座は継続して行っています。見学をご希望の場合は、初回2026年4月1日以外の日程で、15分程度となります。 ・本講座では指定の原書が必要ですので、ご自身で購入ください。当センターでの販売は行っておりません。お持ちでない場合は、初回の講座で講師にご相談ください。原書のコピーをお渡ししますので、原書がお手元に届くまでコピーをご持参ください。

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子

-

New入会金必要常時入会可

原文で楽しむ英国ミステリー アガサ・クリスティ短編の世界

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子

-

Newおすすめ入会金必要

漢詩の世界 ―中国の名作を楽しむ―

Newおすすめ入会金必要

Newおすすめ入会金必要中国の古典(漢詩・漢文)は、人間の真実と諸相をくまなく示してくれます。 本講座では、中国の名作をその始原である『詩経』から、共に味わってゆきたいと思います。 カリキュラム 4月21日 『詩経』国風 愛の喜びと悲しみ 5月19日 『詩経』雅・頌 乱れる酒宴の喜び 6月16日 民間歌謡「有所思」「上邪」「折楊柳」他 愛の歌、永遠の愛の誓い、離別の悲哀 7月21日 民間歌謡「木蘭(ムーラン)」「薤露」「婦病行」他 女子の英雄、死の悲しみ、貧窮の悲哀 8月18日 民間歌謡「悲歌」「孔雀東南飛」他 望郷の情、死による愛の成就 9月15日 「古詩十九首」 死への恐れと刹那の享楽、離別の悲哀 ※写真は講師が現地にて撮影した、黄山、蘇州・平江路、杭州・断橋

岡山大学名誉教授 下定 雅弘

岡山大学名誉教授 下定 雅弘