[ジャンル] おすすめ講座

64件 講座中 31~40件目を表示

-

Newおすすめ入会金必要

江戸時代藩校の魅力 漢学 藩校における中国文化

Newおすすめ入会金必要

Newおすすめ入会金必要藩校とは江戸時代、各藩によって設立・経営され、藩士の子弟育成のための学校です。藩黌(はんこう)、藩学、藩学校とも言います。各藩が人材養成に力を入れ、ほとんどの有力大名が藩校を設け、発展期を迎え、全国255校をも数えました。初期の藩主の学問所や招へいされた碩儒の家塾的なものから、組織・校舎などが整備され、総合的教育のための藩の重要な施設となりました。学習内容は「文武兼備」を目標としましたが、実際には文の比重が大きいです。年少で入学し、まず文を学び、15歳前後から武をも学ぶ例が多いです。学習の中枢は漢学で、すべての藩学で行われており、初学者にも四書五経などの儒学書の素読と習字を課しました。 藩校は藩士の忠誠心を養う人格陶冶から、藩の富国強兵のための時務に通ずる吏僚の知識技能を培う実学教育を目ざす方向に進んでいきました。また、結果として地方文化の振興にも貢献しました。1871(明治4)年の廃藩置県で廃止され、一部は公私立の専門学校、中学校、小学校に変わりました。藩校は日本の教育の原点です。 第4期は、赤穂藩(兵庫県)「博文館」、姫路藩(同)「仁寿山黌」、土佐藩(高知県)「教授館」、島原藩(長崎県)「稽古館」、松前藩(北海道)「徽典館」=写真、佐倉藩(千葉県)「成徳書院」を取り上げます。 【開講日】2026年1月31日(土) 2月以降第1土曜 13時半~15時 【講 師】胡 金定(甲南大学名誉教授、一般社団法人・日中文化振興事業団代表理事) 【受講料】6カ月6回 1万6500円 *文化センターの常設講座が初めての方は別途、入会金が必要です。 第1回 1月31日(第5土曜) 赤穂藩「博文館」=兵庫県 博文館は藩儒だった赤松滄洲・蘭室親子によって計画され、藩主・森忠興によって1777年に現在の「鶴の丸公園」(上仮屋南)に開校。漢学と武芸を主教科とし、藩内の武家の子弟が教育を受けました。残っている平面図によると、講堂、学寮、練武場があったとされます。1872(明治5)年の学制発布後は「博文小学校」となり、現在の赤穂小学校へと系譜がつながっています。 第2回 2月7日 姫路藩「仁寿山黌」=同 仁寿山黌は姫路酒井家家老・河合道臣(寸翁)が建てた私塾です。1821年藩政改革の功績により藩主・酒井忠実から幡下山(はたしたやま)を与えられ、仁寿山黌の建設を開始し、1822年に完成しています。仁寿山という名は、前藩主・忠道が論語の「子曰、知者楽水、仁者楽山、知者動、仁者静、知者楽、仁者寿」から名付けられました。 第3回 3月7日 土佐藩「教授館」=高知県 土佐藩8代藩主・山内豊敷(とよのぶ)が1760年に常設の藩校として創設しました。9代藩主・豊雍(とよちか)は教授館(こうじゅかん)と改称しました。谷真潮、宮地春樹、戸部良煕などが教授役で、朱子学を中心に藩士の教育にあたりました。13代藩主・豊煕(とよてる)まで熱意をもって館を運営してきましたが、豊煕没後は急速に衰えました。 第4回 4月4日 島原藩「稽古館」=長崎県 島原藩は1793年、学術振興のため、「稽古館」を開きました。開校にあたり藩主は、「自今、士卒族の男子齢八歳より入校、学に就くべし。業に奉仕する者は勤務の余暇に登校し、会読、講義を聴講すべし」と布達しています。学科は徳行、経学、文学、史学、国学、律学、兵学、医学、天文学の9科目ありました。授業のあるのは原則として1カ月のうち、4と9のつく日で、月に6回、午後3時開講、月謝は無料でした。 第5回 5月2日 松前藩「徽典館」=北海道 1821年、幕府は直轄をやめて蝦夷(えぞ)全島を松前氏にかえしました。復領後は、かつてあった上級家臣の場所知行を廃止して全島を藩直領とし、藩校「徽典館(きてんかん)」を創立して人材養成をはかり、蝦夷地の警備体制を強化します。「徽典館」の名称は、1805年福島県にできた藩学校に、大学頭・林衡によって選ばれました。この「徽典」という語句は、書経舜典の「慎徽五典」(慎みて五典を徽くす)から採ったもので、人倫五常の道を修める所という意味。松前藩の藩校にも同じ名前が付けられました。 第6回 6月6日 佐倉藩「成徳書院」=千葉県 房総地方最大の佐倉藩の藩校「成徳書院」は医学、武術、兵学、砲術その他いっさいの教育を行い、現在の総合大学に相当する教育機関となりました。成徳書院には8~14歳の幼年者が入学しましたが、そのうち城内居住の藩士の師弟は西塾へ、城外居住の藩士および一般庶民の子弟は東塾で学びました。成徳書院は1871年の廃藩置県により廃止となりましたが、その伝統の一端は、現在の千葉県立佐倉高校に受け継がれています。

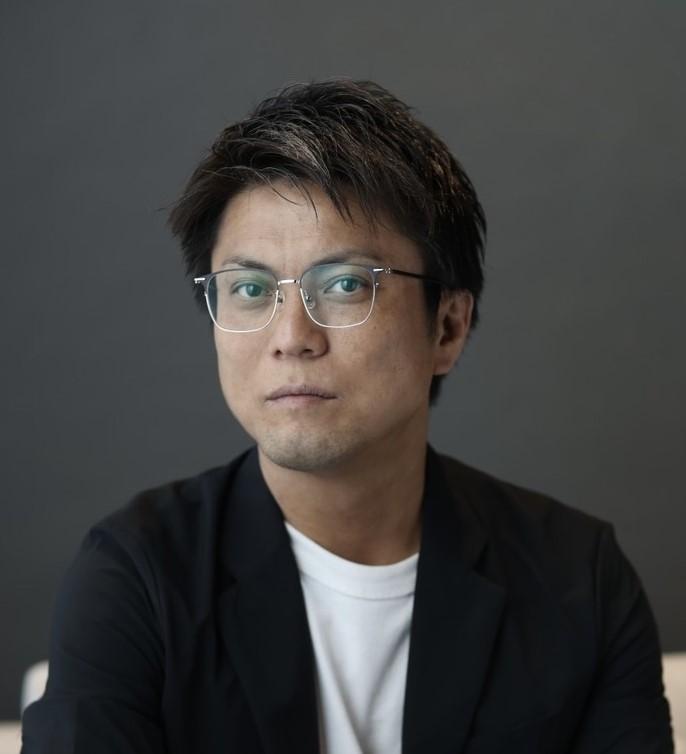

甲南大学名誉教授・一般社団法人日中文化振興事業団代表理事 胡 金定

甲南大学名誉教授・一般社団法人日中文化振興事業団代表理事 胡 金定

-

New入会金不要

ペーパークイリング1日教室 クロッカスのカード

New入会金不要

New入会金不要★初めての方向け★ ペーパークイリングの技法で、初めての方にも作りやすいお花、「クロッカス」を作ります。 ポストカード立てに入れて飾ります。 ペーパークイリングとは、ルネサンス期のフランスやイタリアの修道女たちが、聖書の製本で余った貴重な紙を工夫して、装飾に使ったのが起源とも言われ、ヨーロッパの貴族の間で大流行した技法です。 その、ペーパークイリングは、細長い紙を、専用のお道具でクルクルと巻いて、お花などの様々な形を作り、それらのモチーフを組み合わせて作ります。 繊細で美しいペーパーアートの世界をご一緒に楽しんでみませんか。 【持参品】木工用ボンド、ハサミ、先のとがったピンセット

Grace Rollクイリング教室 岸 多賀子

Grace Rollクイリング教室 岸 多賀子

-

Newおすすめ入会金不要見学不可

親と私の生前整理 ーー元気な間にやっておこう!ーー

Newおすすめ入会金不要見学不可

Newおすすめ入会金不要見学不可「人生の終わりをみつめて家やお部屋を処分する”家じまい”。その前段階として住まいを片付けることは、ご本人やご家族がよりよく生きるためのステップです」 遺品整理の専門家として数多くの現場を見てきた家じまいアドバイザーが、元気な間に整理しておく必要性と重要性をわかりやすく語ります。 死後に託した大事なこと、モノの整理を、自分で今のうちにやっておきませんか? そうしないと子供も親の希望がわからず、亡くなってから困惑することになります。 毎日新聞朝刊家庭面に「家じまいの作法」連載した屋宜明彦さん(遺品整理会社「スリーマインド」社長)を招き、整理の仕方、終活で考えておくべきことをお話しします。 実際に遺品整理を手がける講師ならではの具体的なアドバイスです。 質疑応答もあります。 ※当日もお申し込みは受け付けますが、電話予約が必要です(お支払いは現金のみです)。

家じまいアドバイザー 屋宜 明彦

家じまいアドバイザー 屋宜 明彦

-

Newおすすめ入会金不要体験見学不可

自分の足で歩き続ける ~大人気!足活(あしかつ)講座!

Newおすすめ入会金不要体験見学不可

Newおすすめ入会金不要体験見学不可”自分の足で歩き続ける”をテーマに、からだのいろいろな部分に注目した1日教室 今回、注目するのは「足の裏」 足も老化が進行中。これまでは履けていた靴がキツイ⁉︎ と感じたら、既に老化が始まっているサインかも知れません。 足裏の筋肉が落ちてアーチが潰れてくると 偏平足となり、足幅が広がります。 この講座では、やさしく、シンプルな方法で「足の老化を防ぐ」ためのエクササイズやフランクリンメソッドを取り入れたトリートメントなどを紹介します。 自分の足元から健康を見つめ直しましょう。 ※フランクリンメソッドとは、精妙な身体のつくりや動きをわかりやすく 楽しく理解し、動きやすさや痛みの軽減に役立つ教授法です。 バレエダンサーやピラティストレーナーなど、動きに関わるあらゆる分野のプロが注目するメソッドです。

英国アランハードマンピラティスST認定トレーナー・ピラティス講師 櫻井 惠美

英国アランハードマンピラティスST認定トレーナー・ピラティス講師 櫻井 惠美

-

天武天皇の時代

2025年10月21日(火)開講! 壬申の乱に勝利した天武天皇は、律令制度を導入したことで有名ですが、導入前の政治体制はどうだったのでしょうか。奈良時代には天皇に親しい多くの皇親が政治に関わっています。天武天皇の生涯を追いながら、「皇親政治」という体制についてこれまでの説を再検討することで、律令制度導入の実態について考察します。 2025年10月~2026年3月 10月21日(火)第1講: 天武天皇の前半生 11月18日(火)第2講: 壬申乱の推移 12月16日(火)第3講: 吉野の盟約の真相 1月20日(火)第4講: 皇親冠位と皇親 2月17日(火)第5講: 飛鳥浄御原令について 3月17日(火)第6講: 天武天皇と仏教政策

元和歌山市立博物館館長 寺西 貞弘

元和歌山市立博物館館長 寺西 貞弘

-

New入会金必要常時入会可

文章教室

New入会金必要常時入会可

New入会金必要常時入会可10月からの受講生募集中です! 毎日新聞の現役記者が実作指導 インターネットやSNSの発達で、誰もが簡単に発信ができ、情報や文章があふれる時代になりました。そんな今こそ、丁寧に言葉をつむぎ、わかりやすく伝えることが求められています。国内外の多様な取材現場で記事を書いてきた新聞記者が、皆さんに書いていただいた文章の添削・解説を通じて「わかりやすく、読みやすい文章」の書き方を指導します。一緒に楽しみながら書いてみませんか。 課題に基づき文章を作成し、提出していただきます(字数は800~1,200字程度)。 締め切りは毎月15日必着。提出方法はE-mailまたは郵送です。 ※講師名「鵜塚」ではありません。「塚」に「`」がついています。

毎日新聞社会部専門記者 鵜塚 健

毎日新聞社会部専門記者 鵜塚 健

-

Newおすすめ入会金必要常時入会可

短歌を楽しむ

Newおすすめ入会金必要常時入会可

Newおすすめ入会金必要常時入会可短歌は三十一文字で出来る創作です。短いので入りやすく、入ると奥の深い面白さが味わえます。 毎回、歌会形式でそれぞれの作品を批評し合い、同時に近・現代の優れた歌や歌集を鑑賞します。作る楽しさ、読む楽しさを一緒に実感してみませんか。 作品提出について ★作品数はお一人様二首です。 ★締め切りは講座日の3日前必着です。 申し込み手続きを完了され次第、送付先をお伝えします。

歌人 松村 正直

歌人 松村 正直

-

おすすめ入会金必要常時入会可

平家物語の人間像 ―天皇家と源平合戦―

おすすめ入会金必要常時入会可

おすすめ入会金必要常時入会可祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす 『平家物語』冒頭のあまりにも有名なくだりです。私たちの魂を揺さぶり、一度耳にしたら忘れられないようなインパクトがあります。平家一門の栄華と滅亡を、仏教の因果律・無常観に基づいて描いた『平家物語』のなかには、たくさんの登場人物が行き交います。本講座では、そうした人々の人間像に注目してテーマを設定します。 今期(2025年10月~2026年3月)は天皇家の人びとを取り上げます。 源平合戦の背後に、あるいは時にはその前面には、天皇家の人びとの意志や行動が描かれています。それらを通じて、王権の動向を注視する『平家物語』の一面に気付かされることでしょう。そうした様相について読み解いていきましょう。 10月28日 「保元・平治の物語における王権」 11月25日 「後白河院の謀(はかりごと)」 12月23日 「高倉宮以仁王の決起」 1月27日 「高倉院の苦悩」 2月24日 「安徳天皇の悲劇」 3月24日 「建礼門院の祈り」

元同志社大学教授 源 健一郎

元同志社大学教授 源 健一郎

-

Newおすすめ入会金必要

阿弥陀経を読む

Newおすすめ入会金必要

Newおすすめ入会金必要日本仏教で広く知られる阿弥陀仏。その教えを説く『阿弥陀経』を、東アジアで最も受容された鳩摩羅什訳を中心に、サンスクリット原典などにも触れながら読み解きます。 ① 10月28日 阿弥陀経を読む① ② 11月25日 阿弥陀経を読む② ③ 12月23日 阿弥陀経を読む③ ④ 1月27日 阿弥陀経を読む④ ⑤ 2月24日 阿弥陀経を読む⑤ ⑥ 3月24日 阿弥陀経を読む⑥

龍谷大学講師 壬生 泰紀

龍谷大学講師 壬生 泰紀

-

New入会金不要見学不可途中入会不可

宇宙・地球・生命の 「大いなる生命の足跡と未来」

New入会金不要見学不可途中入会不可

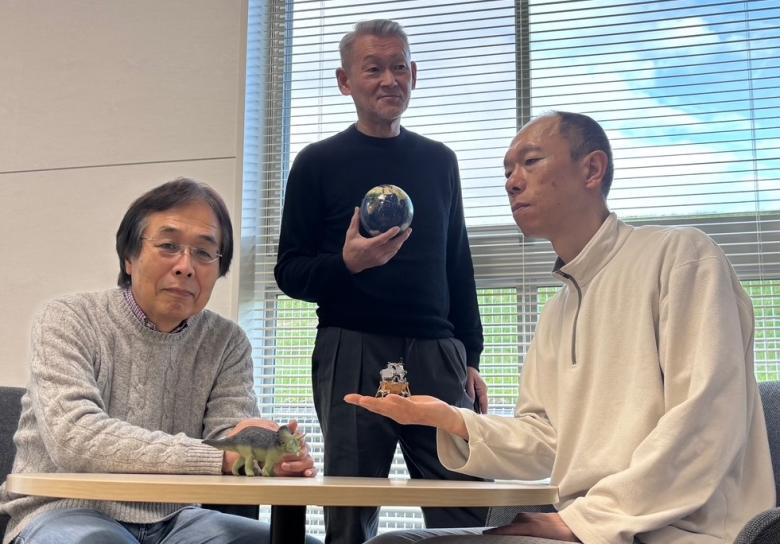

New入会金不要見学不可途中入会不可ー私たちはどこから来て、どこへ行くのかー 「生命とは何か」 私たちは地球上で連綿と遺伝子を受け継ぎ,進化を続けてきました。それはあらかじめ定められた道ではなく,環境に翻弄されながら,多様で複雑な歩みを重ねてきたのです。 では,そうした環境を生み出した地球と生命との関わりは,どのように歴史年表に刻まれているのでしょうか。そして,私たちは宇宙の中で一人なのでしょうか。その答えは哲学的に深い意味を持ち,また,浪漫と希望をもたらしてくれるでしょう。 本講座では,「生命」「地球」「宇宙」それぞれの視点から「大いなる生命」を見つめ,「私たちは何者なのか」を探っていきます。 8/30 (土) : 生命とは何か?ー進化する遺伝子の乗り物― (小島 夏彦 大阪工業大学名誉教授) 写真左 9/ 6 (土) : 生命,その歩みと地球の年表づくり (田中 淳 大阪工業大学教授) 写真中央 9/13 (土) : 宇宙に私たちは一人なのか (鳥居 隆 大阪工業大学教授) 写真右

大阪工業大学 鳥居隆教授、田中淳教授、小島夏彦名誉教授

大阪工業大学 鳥居隆教授、田中淳教授、小島夏彦名誉教授