[ジャンル] おすすめ講座

58件 講座中 31~40件目を表示

-

New入会金必要常時入会可満席

文章教室

New入会金必要常時入会可満席

New入会金必要常時入会可満席こちらの講座は現在キャンセル待ちでの受付です。お電話でのみ受け付けています。 毎日新聞の現役記者が実作指導 インターネットやSNSの発達で、誰もが簡単に発信ができ、情報や文章があふれる時代になりました。そんな今こそ、丁寧に言葉をつむぎ、わかりやすく伝えることが求められています。国内外の多様な取材現場で記事を書いてきた新聞記者が、皆さんに書いていただいた文章の添削・解説を通じて「わかりやすく、読みやすい文章」の書き方を指導します。一緒に楽しみながら書いてみませんか。 課題に基づき文章を作成し、提出していただきます(字数は800~1,200字程度)。 締め切りは毎月15日必着。提出方法はE-mailまたは郵送です。 ※講師名「鵜塚」ではありません。「塚」に「`」がついています。

毎日新聞社会部専門記者 鵜塚 健

毎日新聞社会部専門記者 鵜塚 健

-

Newおすすめ入会金不要体験見学不可

自分の足で歩き続ける ~大人気!足活(あしかつ)講座!

Newおすすめ入会金不要体験見学不可

Newおすすめ入会金不要体験見学不可足活講座第4弾~自分の足で歩き続ける~ 今回、注目するのは「足の指」 今回、注目するのは「足の指」。 立つこと、歩くことを維持できると、QOL(生活の質)は維持または向上させることができます。自分の足で歩き続けるために、今回は「足の指」に注目。例えば、足指で地面をつかむことで、「片足立ちで靴下がはけない」 「少しの傾斜の坂でも立っているのが大変だ」などのお悩みが解消されます。足指を鍛えると足が本来持つ機能を強くし、扁平足の改善にもつながります。身体のバランスを維持し、転倒防止に役立つことでしょう。 毎日続けられる安全で簡単な足指の鍛え方を学びます。自分の足元から健康を見つめ直しましょう。

英国アランハードマンピラティスST認定トレーナー・ピラティス講師 櫻井 惠美

英国アランハードマンピラティスST認定トレーナー・ピラティス講師 櫻井 惠美

-

Newおすすめ入会金不要入会金必要常時入会可体験

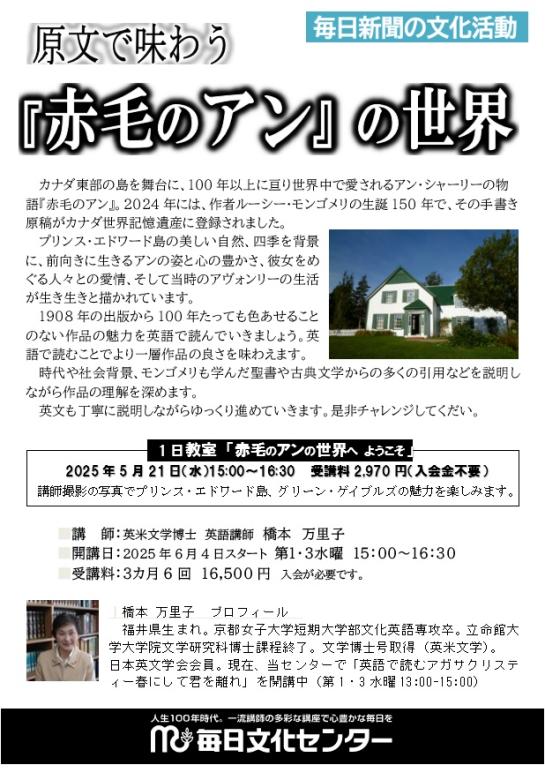

原文で味わう「赤毛のアン」の世界

Newおすすめ入会金不要入会金必要常時入会可体験

Newおすすめ入会金不要入会金必要常時入会可体験カナダ東部の島を舞台に、100年以上に亘り世界中で愛されるアン・シャーリーの物語『赤毛のアン』。2024年には、作者ルーシー・モンゴメリの生誕150年で、その手書き原稿がカナダ世界記憶遺産に登録されました。 プリンス・エドワード島の美しい自然、四季を背景に、前向きに生きるアンの姿と心の豊かさ、彼女をめぐる人々との愛情、そして当時のアヴォンリーの生活が生き生きと描かれています。 1908年の出版から100年たっても色あせることのない作品の魅力を英語で読んでいきましょう。英語で読むことでより一層作品の良さを味わえます。 時代や社会背景、モンゴメリも学んだ聖書や古典文学からの多くの引用などを説明しながら作品の理解を深めます。 英文も丁寧に説明しながらゆっくり進めていきます。是非チャレンジしてくだい。 1日教室 「赤毛のアンの世界へ ようこそ」 2025年5月21日(水)15:00~16:30 受講料2,970円(入会金不要) 講師撮影の写真でプリンス・エドワード島、グリーン・ゲイブルズの魅力を楽しみます。 「赤毛のアンの世界」をご受講されるみなさまへ 5月21日の1日教室では使用しませんが、6月から始まる常設講座では、指定の原書が必要です。ご自身で購入ください。お持ちでない場合は、6月の初回の講座で、講師にご相談ください。初回は原書のコピーをお渡しします。原書が届くまではコピーをお渡しします。 恐れ入りますが、当センターでの販売は行っておりません。 Anne of Green Gables 出版社 : Yearling; Reprint版 発売日 : 1984/10/1 言語 : 英語 ペーパーバック : 320ページ ISBN-10 : 0553153277 ISBN-13 : 978-0553153279

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子

-

おすすめ入会金必要常時入会可

「文章楽屋」 実用スキルを添削指導で

おすすめ入会金必要常時入会可

おすすめ入会金必要常時入会可文章を書くのが苦手、書き方がわからないという人、大歓迎です。むずかしいことはしません。役者が舞台裏の楽屋でくつろぐように、講師も受講者も和気あいあいで進めます。「文章楽屋」。ぶんしょうがくや、ぶんしょうらくや、です。 毎回、宿題として800字の作文を書いていただきます。LINE、メール、または原稿用紙で講師に提出。添削・講評後、全員で共有し、次回の教室で意見交換します。言葉や文章をめぐる、時々の話題の解説、うんちくも楽しんでください。 年齢、性別、職業不問。これまでの教室には、20~80代と幅広い年代の方々が集ってくださいました。 講師は全国紙の元編集委員です。歴史考古学や伝統宗教が主な担当で、わかりやすく柔らかな文章表現を得意としています。ちなみに好きな作家は沢木耕太郎、浅田次郎、景山民夫、吉村昭、山本周五郎、藤沢周平など。主な著書に『ご先祖様も被災した 震災に向き合うお寺と神社』(岩波書店、単著)『髙田長老の法隆寺いま昔』『阿修羅像のひみつ』(以上朝日新聞出版、共著)があります。 手紙、エッセイから小論文、就活エントリーシートまで、幅広く使える書き言葉の技をお教えします。 ※いつからでも入会可です。

全国紙元記者・編集委員、文化財ジャーナリスト 小滝 ちひろ

全国紙元記者・編集委員、文化財ジャーナリスト 小滝 ちひろ

-

Newおすすめ入会金不要体験

おだまき地蔵を彫る 仏像彫刻一日体験講座

Newおすすめ入会金不要体験

Newおすすめ入会金不要体験手のひらに入るくらいの、小さなお地蔵さまを彫ってみましょう。 悠久の時の流れが、生命を慈しむことのおだまき(くりかえし)であってほしい。その願いを形にあらわしたのが、おだまき地蔵です。 はじめて彫ったお地蔵さまは、その人の魂をころがしたような姿であらわれます。 いかつい顔をした男の人のお地蔵さまが、なんともかわいいお顔をしていたり、年齢を重ねた90代の方の像が、とても若々しかったり。 二度とできない最初の一作を、心を込めて彫りましょう。 彫刻刀(印刀)はお貸しいたします。お申し込み時に利き手(右利きor左利き)をお知らせください。 【持ち物】 筆記用具 寸法(約):高さ5.5cm×幅4.3cm×奥3.4cm。台座や葉座は付いていません。

京仏師 水戸川 櫻華

京仏師 水戸川 櫻華

-

Newおすすめ入会金必要途中入会不可

さまざまな仏たち ブッダの教えを読みとく新シリーズ

Newおすすめ入会金必要途中入会不可

Newおすすめ入会金必要途中入会不可人気講座の新シリーズです! 「ブッダの教えを読みとく」、4月からの新シリーズのテーマは「さまざまな仏たち」。釈迦牟尼、阿弥陀、薬師、阿閦(あしゅく)、弥勒など、仏教にはさまざまな「ほとけ(仏、如来)」がいます。歴史的に実在が確認されているのは釈迦牟尼だけです。なぜこんなにもたくさんの仏がいるのでしょう? 優劣はあるのでしょうか? 本講座では、名の知られた仏たちについて紹介し、これらの疑問に答えます。 2015年10月から開講している「ブッダの教えを読みとく」は、半年(全6回)ごとにテーマを変え、様々な角度からブッダの教えを解説し、仏教理解を深める講座です。 今シリーズは19期目となります。 第1回:過去仏、現在仏、未来仏 釈迦牟尼仏(釈尊)が誕生する前にも仏は存在しました。それを過去仏と言います。また、釈尊入滅後にも、仏は誕生すると考えられています。これを未来仏と言います。過去・現在・未来に在わす、仏について解説します。 第2回:釈迦牟尼仏 約2600年前に地球に誕生したと言われる釈尊の、前世も含めた生涯について解説します。 第3回:阿閦(あしゅく)仏 釈尊が教化した世界(私たちの住む世界)は「娑婆世界」と呼ばれます。この世界から遠く離れた東方にある「妙喜世界」と、そこを主宰する「阿閦仏」について解説します。 第4回:阿弥陀仏 娑婆世界の西方にある「極楽世界」と、その教主「阿弥陀仏」について、また東方・阿閦仏との関係について解説します。 第5回:薬師仏 娑婆世界の東方には、「浄瑠璃世界」もあります。この世界は、「薬師仏」が主宰し、阿弥陀仏の極楽世界の下請けのような役割を果たします。阿弥陀仏や同じ東方・阿閦仏との関係も含めて解説します。 第6回:弥勒仏 約56億7千万年後にこの世に誕生すると言われる弥勒仏は、今は兜率天(とそつてん)と呼ばれる神々の世界に住んでいると言われます。弥勒仏の役割は何か、今は兜率天で何をされているのか。弥勒をはじめとする未来仏について解説します。

博士(文学),宗教情報センター研究員、京都大学非常勤講師、大阪大学非常勤講師 佐藤 直実

博士(文学),宗教情報センター研究員、京都大学非常勤講師、大阪大学非常勤講師 佐藤 直実

-

Newおすすめ入会金必要見学不可途中入会不可

みんなの校正教室2025

Newおすすめ入会金必要見学不可途中入会不可

Newおすすめ入会金必要見学不可途中入会不可本や新聞の原稿をチェックする校正の仕事。言葉を誤りなくちゃんと伝える必須のスキルを、わかりやすい解説と実習課題で学びます。「エッセイ」「手紙」「雑誌」「新聞」「レシピ」「欧文や数式・図形」の6つの角度から、校正の基本を幅広く立体的にとらえる、これまでになかった講座です。【定員25名】 開講日 2025年4月スタート 第1・3木曜15:30~17:00(90分) 12回完結 第1回(4月3日) 一文字一文字に愛を注ぐ──エッセイの校正 ① 第2回(4月17日) 一文字一文字に愛を注ぐ──エッセイの校正 ② 第3回(5月1日) 辞書と仲よくなる―手紙の校正 ① 第4回(5月15日) 辞書と仲よくなる―手紙の校正 ② 第5回(6月5日) 美しい文字の組み方―雑誌の校正 ① 第6回(6月19日) 美しい文字の組み方―雑誌の校正 ② 第7回(7月3日) 正しさという怖さ―新聞の校正 ① 第8回(7月17日) 正しさという怖さ―新聞の校正 ② 第9回(8月7日) ちゃんと伝わるために―レシピの校正 ① 第10回(8月21日) ちゃんと伝わるために―レシピの校正 ② 第11回(9月4日) 日本語以外も!―横組と欧文や数式、図版の校正 ① 第12回(9月18日) 日本語以外も!―横組と欧文や数式、図版の校正 ② 『みんなの校正教室』をご受講されるみなさまへ https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=5035 講座では、講師著作の本を使用します。ご自身で購入ください。お持ちでない場合は、初回の講座で、講師より直接販売します。センターにご連絡ください。恐れ入りますが、当センターでの販売は行っておりません。 大西 寿男 著 出版社:創元社 刊行年月日:2025/01/10 ISBN:978-4-422-93220-0 定価:2,420円(税込) 判型:A5判 210mm × 148mm 造本:並製 頁数:152頁

校正者 大西寿男

校正者 大西寿男

-

New入会金必要

蘇我・物部抗争の古代史

New入会金必要

New入会金必要物部氏は5世紀後半から6世紀に「大連(オオムラジ)」、ヤマト王権の執政官として重きをなした大豪族であり、「大臣(オオオミ)」蘇我氏と仏教信仰の受容などをめぐり覇権を争ったことはよく知られています。物部氏はどうして仏教受容に反対したのでしょうか。 587年7月に大連物部守屋は、大臣蘇我馬子・聖徳太子らと最終決戦に臨みました。 いわゆる蘇我・物部戦争ですが、聖徳太子は四天王像を造り誓願して参戦し、物部守屋は「稲城(イナキ)」を構えて防戦したと伝えられます。「稲城」とは何でしょうか。 ここでは蘇我・物部抗争の未解明の謎をとき、古代史の真相に迫ります。 2025年4月~9月【カリキュラム予定】 4月4日 仏教公伝と蘇我氏・物部氏の動き 5月2日 物部氏と蘇我氏の「仏教崇廃抗争」 6月6日 「仏教崇廃抗争」の真相 7月4日 「稲城(イナキ)」は古代の戦乱に築かれる 8月1日 「稲城」の実像をとく 9月5日 物部守屋の稲城と聖徳太子の四天王

元龍谷大学文学部教授、博士〈文学〉 平林 章仁

元龍谷大学文学部教授、博士〈文学〉 平林 章仁

-

おすすめ入会金必要常時入会可

ヤマト王権の王宮を探る 古代史入門講座

おすすめ入会金必要常時入会可

おすすめ入会金必要常時入会可ヤマト王権の王宮を探る ―古代史入門講座― 発掘成果をもとに、三世紀から七世紀のヤマト王権の王宮の謎にいどみます。古墳時代の大王や豪族の拠点研究がテーマです。 考古学研究と『日本書紀』・『古事記』研究との整合、背反から古代史の論争を解説します。 講座はスライドショーが中心です。写真や図面を多用し、初級レベルの解説をめざします。 各回、それぞれ独立した内容です。 持参いただくテキストなどは特にありません。 2025年4月~9月カリキュラム ※6月は第4週ではなく、3週の6月15日(日)ですのでご注意ください 第1回 4月27日(日) 10:30~12:00 「総論 古代天皇の宮はなぜ発掘されない?」 『古事記』『日本書紀』は、大半の天皇の宮を記し、宮の名は地名に由来することから、その候補地が明瞭です。 ところが、古い天皇の宮は発掘調査でほとんど痕跡をつかめません。 対して、推古天皇以降の飛鳥・奈良時代の宮はほぼ発掘調査で宮殿の遺構が見つかっています。古代の天皇の宮の研究の基礎講座です。 第2回 5月25日(日) 10:30~12:00 「マキムク遺跡大型建物は卑弥呼の王宮?」 2009年、邪馬台国の有力候補地とされる奈良県マキムク遺跡で、三世紀前半の大型建物が発見されました。 『魏志』倭人伝にある「女王卑弥呼の王室」と注目されます。 その翌年、大型建物跡の南で多数のモモの種をふくむ祭祀(さいし)遺物が見つかりました。大型建物と祭りの実態は? 邪馬台国近畿説からみた卑弥呼と古代天皇家の連続性を検討します。 第3回 6月15日(第3日曜) 10:30~12:00 ※6月は第4週ではなく、3週の6月15日(日)ですのでご注意ください 「5世紀王権の拠点は大和か? 河内か?」 応神天皇の宮(大隅宮・軽明宮)は大阪市大隅神社付近や、橿原市大軽町周辺に推定されますが、実態は不明瞭です。 五世紀のカワチに拠点があったとする河内王朝論と、ヤマトが中心だったとするヤマト王権論が議論されてきました。 応神天皇の即位と神武東征伝承の関係を検討します。 第4回 7月27日(日) 10:30~12:00 「継体天皇、大和入り20年の謎」 六世紀初頭、近江(あるいは越)にいたヲホド王が擁立され、カワチの樟葉で継体天皇として即位します。 ところが、継体天皇は宮を転々とし、ヤマトに入るのは20年後でした。 継体天皇即位に対する反対勢力諸説を紹介し、六世紀前半の近畿の状況を発掘成果から読み解きます。 第5回 8月24日(日) 10:30~12:00 「孝徳天皇の難波宮と大化改新の真実」 645年、蘇我氏本宗家が滅亡すると、飛鳥から難波に宮が移されました。 孝徳天皇は「大化改新」をこの宮で挙行します。 『日本書紀』は宮殿の様子が言葉に表せないほど立派だと記しますが、「大化改新」虚構説とともに、難波宮の真の姿が論争となっています。 第6回 9月28日(日) 10:30~12:00 「飛鳥・奈良時代の苑池(えんち)と楽園の思想」 王の理想とする王宮とは何か? 中国や半島から王宮の理想のどの部分が伝わり、どの部分が伝わらなかったのか検討します。 飛鳥古宮~平安宮を概観、古代の天皇像とその都市計画にせまります。飛鳥で発見される庭園遺構とは何か。 最新の発掘成果から古代の王宮の性格を推理します。

日本考古学協会会員 西川 寿勝

日本考古学協会会員 西川 寿勝

-

Newおすすめ入会金必要

東アジアの中の古代日本 ―古代東アジア交流史―

Newおすすめ入会金必要

Newおすすめ入会金必要―古代東アジア交流史― 古代日本にとっての「世界」とは、中国・朝鮮半島といった東アジア文化圏でした。 日本でおこった歴史的事件も、実は多くそれらの地域と密接な関係を持っています。 なぜ大化の改新は起こったのか? 遣隋使はなぜ7世紀に始まったのか? 遣唐使の真の役割は? 従来の視点とは違う、東アジア史の視点から日本の古代史を再検討してみましょう 2025年4月~9月カリキュラム予定 4月8日(火) 第一回 邪馬台国 5月13日(火) 第二回 倭の五王 6月10日(火) 第三回 遣隋使 7月8日(火) 第四回 遣唐使 7月29日(火)※ 第五回 天平文化 9月9日(火) 第六回 国風文化 ※8月12日は休館日のため、7月29日(火)に変更します

京都女子大学准教授 藤本 猛

京都女子大学准教授 藤本 猛