[講座タイプ] 常設講座

248件 講座中 71~80件目を表示

-

Newおすすめ入会金必要

阿弥陀経を読む

Newおすすめ入会金必要

Newおすすめ入会金必要日本仏教で広く知られる阿弥陀仏。その教えを説く『阿弥陀経』を、東アジアで最も受容された鳩摩羅什訳を中心に、サンスクリット原典などにも触れながら読み解きます。 ① 10月28日 阿弥陀経を読む① ② 11月25日 阿弥陀経を読む② ③ 12月23日 阿弥陀経を読む③ ④ 1月27日 阿弥陀経を読む④ ⑤ 2月24日 阿弥陀経を読む⑤ ⑥ 3月24日 阿弥陀経を読む⑥

龍谷大学講師 壬生 泰紀

龍谷大学講師 壬生 泰紀

-

入会金必要常時入会可

松尾芭蕉『おくのほそ道』を読む

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可「月日は百代の過客にして行きかふ年も又旅人なり」 壮大なスケールで始まる『おくのほそ道』。芭蕉は155日間の東北漂泊の旅で何を見つけ、何を伝えようとしたのでしょう。 古文書に興味のある方、旅行好きの方、歴史に関心のある方、俳句愛好者、そして少し立ち止まって人生を考えてみたい人も、一緒に『おくのほそ道』を読んでみませんか。本書は読めば読むほど、多くの事を語りかけてくれます。 2025年10月からのプログラム 10/23 越後の遊女 11/27 出会いと別れ 12/25 山中温泉から加賀へ 1/22 福井気比神宮へ 2/26 おくのほそ道 結びの地大垣 3/26 おくのほそ道とその後 ※4クール(2024年4月~2026年3月)で完結予定です キーワード:奥の細道 おくの細道 おくのほそみち

元柿衞文庫学芸員 瀬川 照子

元柿衞文庫学芸員 瀬川 照子

-

入会金必要常時入会可

漢詩を楽しむ

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可悠久の歴史を誇る中国で生まれた詩は、四季折々の美しい景色、友情、恋愛、別れ、幸せと孤独、さらに政治や戦争など様々なことをうたい、今に生きる私たちの心にも深く響いてきます。 本講座では作者の紹介、作品の背景、リズム等の解説を交えながら、皆さんと一緒にじっくり味わい、楽しみたいと思います。予備知識などは要りませんので、興味のある方はお気軽にご参加ください。 ① 10月14日 杜甫 ② 11月11日 白居易 ③ 12月 9日 柳宗元 ④ 2月10日 杜牧 ⑤ 3月10日 陸游

大阪公立大学教授 高橋 未来

大阪公立大学教授 高橋 未来

-

入会金必要常時入会可

源氏物語を読む 原文をゆっくり、じっくり、とっくり

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可千年の時を経て、なお魅力を増す源氏物語。人生のあらゆるドラマを織りなし、現代をも映し出す鏡です。原文の面白さを味わいながら、一緒に読んでみませんか。古文を読むのは難しそう、大変そう、という方でも大丈夫。受講者の皆さんで声に出して読む朗読と講師のやさしい解説で、なごやかに読み進みます。

東京大学大学院教授 高木 和子

東京大学大学院教授 高木 和子

-

入会金必要常時入会可

楽しむ脳トレピアノ® 脳がいきいき若返る!

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可ピアノを楽しみながら、脳をいきいき若返らせ、活性化させませんか? 日々の生活を、喜びや潤い、充実感に満ち溢れさせましょう♪ 初心者の方は、指一本で大丈夫です。経験者の方には、レベルに合った奏法で楽しんでいただきながら指導します。 人生100年楽しみましょう。

ピアノゆうゆう塾®エグゼクティブ認定講師 松下 光佐子

ピアノゆうゆう塾®エグゼクティブ認定講師 松下 光佐子

-

入会金必要常時入会可

手話で歌おう ~たのしく手話を楽習

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可一見、難しそうに見える手話も、音楽のリズムやノリと一緒に、歌いながら自然に学ぶことができます。 手話の経験がある方も初めての方も、手話で歌う楽しさ、面白さを味わってみませんか。

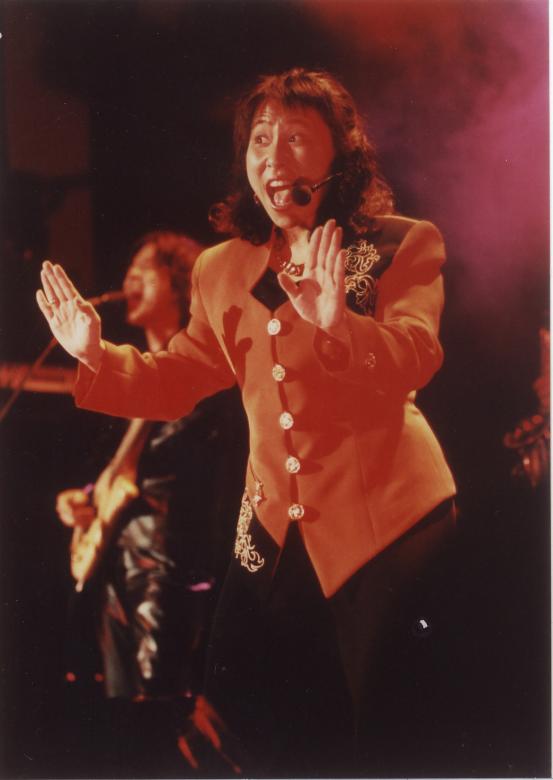

手話ロックボーカリスト 山本 智子

手話ロックボーカリスト 山本 智子

-

入会金必要常時入会可体験

やさしいカラオケ大学

入会金必要常時入会可体験

入会金必要常時入会可体験一人ひとりの問題点をクリニックして、その解決法を団体レッスンとして勉強します。基本の発声から歌唱法まで幅広く、やさしく、わかりやすく指導します。マスターしたい曲のカラオケCDなどをご持参ください。 【一日体験を受講される方へ】 歌いたい曲のカラオケCDなどをご持参下さい。特にない場合は常設講座受講生の課題曲を一緒に体験受講していただきます。なお、一日体験はお一人様1回に限らせていただきます。 ホームページから申し込みの際は一日体験の受講希望日を明記ください。

作曲家 高松伸光

作曲家 高松伸光

-

入会金必要常時入会可見学不可

ヴォイストレーニング個人レッスン (1人30分)

入会金必要常時入会可見学不可

入会金必要常時入会可見学不可声の悩みを解消! 長時間歌っても疲れない技術を学びます。 ヴォイストレーニングの第一目的は「歌う為の声を作る」こと。 いかなるジャンルであっても、まず歌える“声”を持ってはじめて歌が歌えるのです。声のしくみと働きを理解し、発声のルールを学ぶことで、どんなジャンルの曲でも対応できるようになります。講座では、まず自分の声を最大限に生かす発声を目指して、お腹から体の外へ声を出す息づかいをトレーニング。音符単位で意識するのではなく、大きく頭でイメージして歌うことで、力まず楽に歌えるようになります。 長時間歌っても『楽に出る声』をあなたも実感してみませんか。 1人30分の個人レッスンです。時間帯等の詳細はお問い合せ下さい。 【持参品】筆記用具、ペットボトルの飲み物 ご希望の曲の楽譜があればお持ち下さい。なければ講師が準備したものを 使います。

声楽家、ヴォイストレーナー 笹子 真里

声楽家、ヴォイストレーナー 笹子 真里

-

入会金必要常時入会可女性限定

女声コーラス ハーモニーメイツ

入会金必要常時入会可女性限定

入会金必要常時入会可女性限定ハーモニーをつけて歌うと、音楽の彩りが倍増、歌う楽しさは何倍にも膨らみます。年齢、性別、経験関係ありません。歌大好き人間が集まり、童謡からクラシックまで、大きな声を出して、きれいにハモりましょう。女性限定。年齢や経験は問いません。

ソプラノ歌手、ボイストレーナー、声楽家 北爪 かおり

ソプラノ歌手、ボイストレーナー、声楽家 北爪 かおり

-

入会金必要常時入会可

まいにち愛唱歌

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可明治から現在まで愛され、歌い継がれ、私たちに美しい日本の四季や幼い日の思い出を呼び起こしてくれる「花」「七つの子」などの唱歌。また人々の心を打つ「菩提樹」「忘れな草」など世界の名曲を、皆さんと一緒に、大きな声で楽しく歌いましょう。

ソプラノ歌手、ボイストレーナー、声楽家 北爪 かおり

ソプラノ歌手、ボイストレーナー、声楽家 北爪 かおり